邢台市是一座具有悠久历史的文化古城,她拥有丰厚的文化底蕴,据史书记载:邢台城为春秋时邢侯所建,十六国时期由后赵皇帝石勒扩修,城墙周九里十三步,阔六步,上可卧牛,故俗称卧牛城。北宋时郭进又进行重修,城北有牛尾河,俗呼牛城,明代王守城扩修为城周十三里二十丈,城南有栓牛石,城内有肠街等。古时牛是丰收吉祥的象徵,邢人祖先以牛名城,盖取黄牛勤劳利世的精神以自励。卧牛卧牛,阅历千秋,今逢盛世,壮志当酬。

基本介绍

- 中文名:卧牛城

- 外文名:wo niu cheng

- 代表城市:邢台古县城

- 所属地区:邢州、顺德府/邢台

- 地理位置:河北省邢台市邢台县桥东区

卧牛城综述

卧牛城是邢台古县城的俗称。清康熙年间《邢台县誌》记载:“城周围九里十三步,厚二丈。隋《图经》谓:石勒所筑,称建平城。沈存中又谓:郭进守西山时所筑,厚六丈,上可卧牛,俗呼为卧牛城。又传城西有栓牛石,东北有牛尾河,深丈许,阔五尺……”

邢台之为城,远在商周。至于何时筑城墙,筑什幺样的墙,记载鲜缺。石勒都邢,大兴土木,规模十分可观,可惜现在只留下一些殿宇名称和追述,而无遗物。城墙也很壮观,说它始建,不如说在原来土城基础上加高加宽。因石勒年号建平,故名建平城。

北宋沈括在《梦溪笔谈》中提到的郭进是五代末至宋初较有建树的州官,官至西山巡使,曾当过邢州知州。宋初邢州城或建或修,无有资料证实。至于该城是否利用了石勒建平城的基础,沈括也没有说清楚。

称城墙为卧牛城的不止邢台,大凡城墙坚磐的,都有“上可卧牛”之说。邢台地区内也不乏其例。如:南宫县旧县城在今北旧城,1478年因水灾东迁三里至今县城。后来就有“旧城卧牛,新城飞凤”之说(见《南宫县誌》)。新河县县城即称卧牛城,又称“蜗牛城”。但是,说邢台县城为卧牛城,却有更深刻的历史渊源和民俗根据。

第一,据传说,在原始社会,邢台这儿仅是一片山清水秀、草茂花艳的丰盛沃野,无人居住。一天,夫妇两人携带孩子从此而过,见一黄牛腰肥体壮,和善可掬,面南而卧。于是他们一家决定择此而居。突然间西山发水,洪涛滚滚而来,这一家骑上牛背,以图脱险。不料此时黄牛猛吼一声,水即闻声而止,牛再吼,水即后退。再吼,再退。这是传说中的邢台之始,当然这是神话,也许是有了“卧牛城”之后才产生的口头传说。但这个故事流传之广,足见劳动人民对黄牛的特殊感情。

第二,无独有偶,邢台旧城有一组地名,都和这个故事有关。邢台古城南关外,有两个村,东曰东牛角,西曰西牛角,两村平峙,大小相当,为什幺取名牛角?据说因为两村正位牛角之处。南关东岳庙后有牛耳石。两村西北,即今邢台电影院附近,据说原立有一石柱,刨底根深,俗称拴牛橛。原来邢台古城最长的街为肠街(1945年邢台解放后,“肠”改为“长”)。从府署直通北关,又窄又直,长三里,原称肠街,为牛的肠子。长街往东,有条肚子巷,因其位于牛肚子之中,故名。出北关,有一条自西向东的小河,支流数股,正如一绺牛尾,故名牛尾河。有趣的是城内原有四个水坑,称牛市水坑、羊市水坑、马市水坑、靛市水坑,人们认为是卧牛的四个蹄印。当然,这四个坑现已填平,而且变成了街巷,但名称仍然留存。如果我们把邢台古城和这一组地名融合成一简略示意图,即正好是一头面南而卧的黄牛。

1983牛,市人民政府决定在新华路十字路口,建立卧牛大型石雕,作为邢台市的城市标誌,是很有意义的。它深刻的再现了邢台历史和人民的精神风貌,并将激励全市人民任劳任怨,为了祖国的繁荣、民族的昌盛而辛勤劳动。

(摘自《邢台市地名志》,略有删节)

卧牛城来历

传说在西周初期,处于太行山前的邢台一带土地肥沃,水草丰盛。周王先封周公长子伯禽于鲁,周公四子姬苴年龄小尚未封国,随兄同往,辅佐治理,姬氏兄弟经常在太行山上打猎,一天下山时,看到一头神牛从天而降,头南尾北,席地而卧,神牛四周,沃野无际,百泉竟流,古时,牛是丰收吉祥的象徵,周成王知道这个事情后,命令召公占卜,知是分封建国的祥兆,于是为了答谢周公的辅佐之恩,乃分封姬苴为邢侯,建立邢国,邢侯于是率领民众在神牛卧过的地方修建城池,繁衍生息,人们为了纪念这头带来祥兆的神牛,都亲昵的称她为卧牛城,千百年来流传至今。象徵邢台的“卧牛城”的雕塑,曾经横卧在市中心,如今迁居到达活泉公园。它象徵着邢台人民善良,纯朴的愿望,也为邢台这座名城增添了新姿。

史书记载:邢台城为春秋时邢侯所建,十六国时期由后赵皇帝石勒扩修,北宋时又进行重修。城墙周九里十三步,阔六步,上可卧牛,故俗称卧牛城。

民间传说:传说在很久以前,有年夏天,黄河以北,洪水泛滥,很多府县、村庄被淹没,唯独顺德古城平安无事。原因何在?原来发大水那天,洪水逼城,顺德府岌岌可危,关键时刻,一头黄色神牛从天而降高卧城头,洪水涨八尺,金牛长吼一声,城墙则长高一丈,水涨城高,洪水始终不能淹没顺德府,百姓因此得救。此后,每当山洪暴发,洪水逼城之际,这头老黄牛便会卧在城头,水涨城高,于是顺德府百姓得以免遭水灾而安居乐业,为了纪念黄牛的功绩,遂以卧牛命名其城。从此,“金牛降洪”、“金牛驮城”的故事,便在邢台顺德府流传开来。

优美的传说 源远流长,直到今天,邢台市还有许多关于牛的掌故、遗蹟。市南面有东牛角村和西牛角村,市北面有牛尾河横贯东西“老邢台”大概还记得,今天邢台影院和市新华印刷厂一带,从前叫作“拴牛橛”。另外,市内还有南肠街和北肠街,传说便是神牛的肠子变化而成。不过现在人们往往把“肠”字写成“长”字,叫成南长街和北长街了。

卧牛城传说

邢台卧牛城传说

邢台城由十六国的后赵皇帝石勒定址,后又经邢州(顺德)、顺德府多次重建,城周九里余,阔二丈,上可卧牛,因此被当地人俗称为卧牛城。另外关于“卧牛城”的来历还有一个传说。相传以前很久这里山清水秀、水草丰美,沃野丰饶而无人居住。一对年轻夫妇流落至此定居,他们辛勤劳作而苦于没有耕畜,后来感动天帝降黄牛来帮助他们耕种。从此生产日盛,人丁繁衍,逐渐形成城镇。此后山洪暴发,洪水多次逼城,黄牛便卧在城头,水涨城高,镇住了洪水,于是百姓得以免遭水灾而安居乐业,为纪念黄牛的功绩,遂以卧牛命名其城,称“卧牛城”、“牛城”。 邢台古城墙上的牛神鵰塑

邢台古城墙上的牛神鵰塑

邢台古城墙上的牛神鵰塑

邢台古城墙上的牛神鵰塑邢台古县城,俗称卧牛城,据史书记载:经西周邢国邢候建城,由十六国时后赵皇帝石勒重建,北宋时信德府又进行了扩建,城墙周长九里十三步,阔六步,故俗称卧牛城。

而民间传说则是:在很久以前,邢台一带土地肥沃,水草丰盛。常年在太行山上打猎的姬运、姬生兄弟俩,一天下山时,看到一头神牛,头南尾北,席地而卧在这里。那时,牛是丰收吉祥的象徵。于是,他俩就带领一班人用智慧和勇敢战胜了兴风作浪的“黑龙”,然后大家就在神牛卧过的地方定居下来,繁衍生息,逐渐形成了城镇。人们称自己的城镇为卧牛城。至今还有很多关于牛的掌故:市南面有东牛角村、西牛角村,市北面有牛尾河横穿东西,市内有牛市街、拴牛撅、牛心坑、牛蹄坑等。另外还有一些变化的地名,如南长街、北长街,传说为神牛的肠子变化而成,原先写的是南”肠”街,北”肠”街。市郊的叔伯营村,则是当年姬运、姬生兄弟俩居住的地方。象徵“卧牛城”的雕塑,,曾经横卧于桥东区市中心,后迁居到桥西区的达活泉公园,它象徵着邢台人民善良纯朴的愿望。

邢台临西县卧牛坑传说

邢台城又名卧牛城 ,但身为邢台人真正知道其来历的并不多。关于这一点可以与众博友商榷。在今临西县仓上村旧临清县城的东北角,有一个神秘的地方,人们叫他“卧牛坑”。它是后赵所建之“水东”临清县的旧衙址。这里,曾衍生了很多好听的故事。

据说,老子倒骑青牛出函谷关,信牛由缰,辗转来到我们这个地方。当他走到今天的“卧牛坑”地方的时候,见这里西依大河,气脉甚好,便想往下歇歇脚。他把青牛拴在一棵古桑之上,便在一块光达达的大青石上坐下。谁知,青牛猛地不见了,青牛卧过的地方出现了一、两百亩大的一片洼地。老子知道此地乃神仙宝地,于是便留下青牛,化一阵青风而去。

说也奇怪,自打青牛卧在了这里,这里便遍地洒金泼银,处处现宝。在夜深人净的时候,人们还会看到这里金光四射,恰是一条金牛卧在这片大洼之内。于是,人们便称呼这地方为“卧牛坑”了。

也不知又过去了多少年,一天,一个“南蛮子”路过“卧牛坑”,知道这里有宝,便想方法制服这头青牛。他东觅西寻,这一天终于在龙旺村南瓜园地里找到了一宝。他见这家菜园有一棵黄瓜种,金灿灿,半拖长短;一条黄瓜秧,绿生生,两丈有余。他找到园主,说待到百天,黄瓜种成熟以后,你把这棵黄瓜秧子卖给我,我给你一两纹银。说好便好,两人达成了协定,园主还以为这“南蛮子”是个傻子呢。谁知,待到约定时日,“南蛮子”果真来了,他付了园主一两纹银,买走了黄瓜秧子。原来,这黄瓜秧子是条“捆金绳”,“南蛮子”要用它去捆金牛了。

这一天夜里,阴云密布,天黑的伸手不见五指,“南蛮子”深一脚、浅一脚,踉踉跄跄地来到了“卧虎坑”。他瞅準了对方,猛一用力,抛下了“捆金绳”,只听“哞”地一声怪叫,一道金光,浑如闪电。他知道是捆住了金牛。正在他用力地往回收“绳”时,眼前却站着一位白鬍子老头儿,只见这人手中拂法一甩,“捆金绳”不见了,一条青年却立在了老人面前。老人道了声谢,倒骑上牛背,扬长而去了。这位老人就是老子。(摘自《清渊寻古》).

卧牛城碑记

邢台之为古名城也,,远溯殷周竹书纪年, 有商祖乙九祀圮于耿,迁都于邢之说,周初封周公子于邢,立邢候国,秦置信都县,楚汉时置襄国,隋改龙冈县, 宋改邢台县,而俗呼其城为卧牛城, 至今犹存东西牛角、长(肠)街、肝巷、牛尾河诸地名及拴牛橛、牛眼井等遗址。而名胜古蹟如百泉、孔桥、开元寺、清风楼、达活泉、豫让桥、八角鸳水井等分布其间。或问曰:城以卧牛为名何哉? 县誌云:城阔二丈,上可卧牛,故名。 其说不足信,城之阔足以卧牛者遍于天下,而此城 何以独得斯名? 考之,民间传说, 卧牛城命名由来别有所本,其略云:古时某夫妇流落此间,见沃野百里而无人烟,遂定居, 日夜辛劳而苦无耕畜, 诚感天地降黄牛以助其耕, 自是生产日殖人口是繁, 遂建城郭。又传洪水逼城, 牛卧城头, 水涨城高。百姓得免遭灾难, 遂以城牛名城。此说虽属神话,然颇具深意,所谓天帝者,劳动人民征服自然之理想与力量之化身也。而牛之本色朴实勤奋,利民克已, 实劳动者品格之象徵也。 唐柳宗元之牛赋、宋李纲之咏牛诗,现代文豪鲁迅之诗文多处于牛之可贵,皆备极称讚。盖古今诸贤深爱牛之利人而不自私, 因以自喻也,,邢人祖先以牛名城,盖亦自喻以示勤劳利世之抱耳, 言其卧者, 或亦但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳之意呼! 卧牛, 卧牛, 阅历千秋, 今逢盛世, 壮志当酬,值此祖国中兴之际, 必将更加奋蹄献力矣。我市人民为之雕像并刻碑记其事, 意在以黄牛精神自励, 致力振兴中华, 吾人其勉之, 其勉之。 卧牛城碑记

卧牛城碑记

卧牛城碑记

卧牛城碑记公元一九八三年十二月一日

邢台市人民政府立

资料辑录

《梦溪笔谈》

宋沈括《梦溪笔谈》

卷九

人事一

郭进有材略,累有战功。尝刺刑州,今刑州城乃进所筑。其厚六丈,至今坚完。铠仗精巧,以至封贮亦有法度。进于城北治第既成,聚族人宾客落之,下至土木之工皆与,乃设诸工之席于东庑,群子之席于西庑。人或曰:“诸子安可与工徒齿?”进指诸式曰:“此造宅者。”指诸子曰:“此卖宅者,因宜坐造宅者下也。”进死未几,果为他人所有。今资政殿学士陈彦升宅,乃进旧第东南一隅也。

《大清一统志》

卷二十

顺德府

顺德府

邢台县

牛尾河【一名向水河,俗以府城旧名卧牛城,故呼为牛尾河。源出邢台县治西北之瓦瓮泉,东流汇达活、野狐诸泉,又东北百泉之支水入之,又东北入任县境,其分支环任县城为濠,仍与正流会,东入于大陆泽。按:此非广平府滏阳河分流之牛尾河也】

《读史方舆纪要》

卷十五

北直六

顺德府

北直六

顺德府

邢台县

襄国城在今城西南。殷祖乙迁都于邢,即此城也。春秋时,邢侯都于此,为卫之与国。隐四年,石昔杀州吁,卫人逆公子晋于邢而立之。闵元年,狄伐邢,齐人救邢。僖元年,狄复伐邢,齐侯帅诸侯之师以救邢,迁邢于夷仪。二十五年,卫侯毁灭邢。二十八年,晋伐卫。是时,邢为晋所取。哀四年,齐国夏伐晋,取邢。既而邢复入于晋。战国为赵邑。秦灭赵,置信都县。秦末,赵王歇都此。项羽使张耳都之,改为襄国。自是历汉及晋,皆为襄国县治。石勒据之,亦谓之建平城。《后赵录》:石勒由石门进据襄国,后擒刘曜,尽得关陇,乃僭号建平。大修城郭,因徙洛阳铜马翁仲二,列于永丰门,谓其城曰建平城。又勒擒刘曜至襄国,舍曜于永丰小城,盖即永丰门外耳。《元丰志》:建平城,石勒所筑,即今邢州城。非也。冉闵灭赵,刘显复称帝于襄国。晋永和八年,闵攻灭显,因毁其城垣。是后襄国废入任县。后魏太和二十年,复置襄国县,移于今治。魏收《志》:襄国县有襄国旧城。是也。又《隋志》:后齐废易阳县入襄国县,置襄国郡。后周改襄国曰易阳,别置襄国县。隋开皇初,郡废。易阳,今广平府之废临县,则襄国改徙非一处矣。宋白曰:隋以易阳还故治,而襄国亦仍理旧城也。宋沈括《笔谈》:邢州城,郭进守西山时筑,阔六丈,可卧牛,俗呼卧牛城。一说城东有牛尾河,因名也。今城明朝因故址修筑,周十二里有奇。

《邢台县誌》

清光绪《邢台县誌》

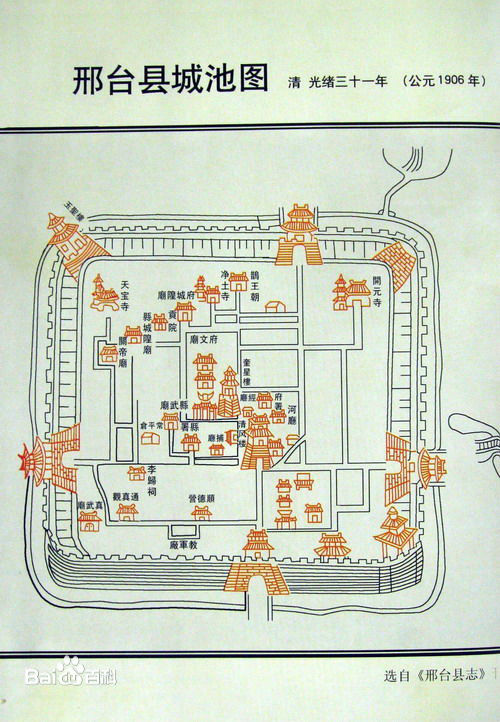

卷二 建置

城池

邑自后周置襄国郡,始为郡治,县遂倚郭。隋《图经》谓:此城为石勒所筑,号建平城。沈存中又谓:郭进守西山时所筑,厚六丈,上可卧牛,俗呼为卧牛城。则当日之壮丽巩固可知也。明万曆以前土城围九里三十步,厚二丈,似非旧制,然无可考。