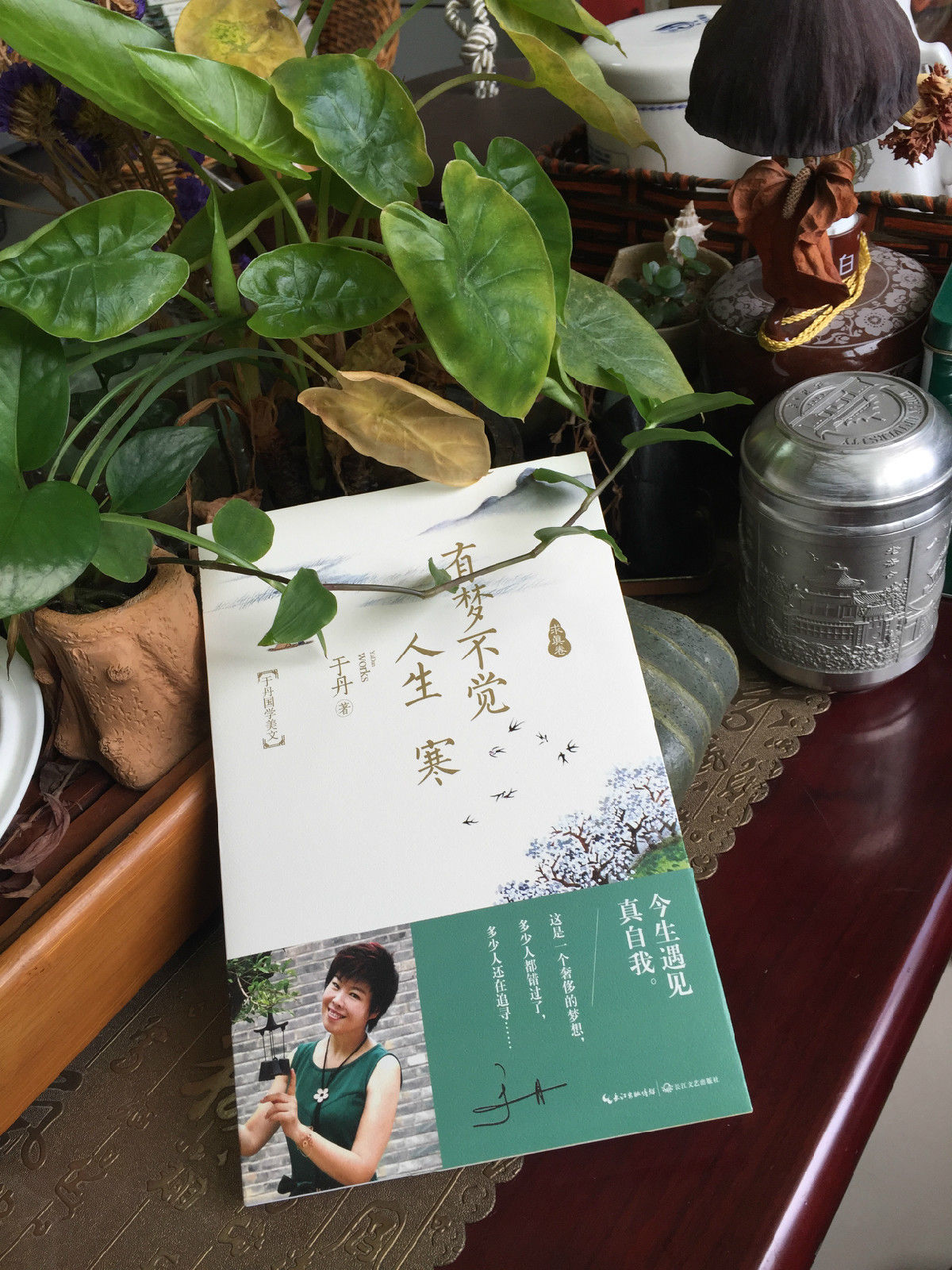

于丹“国学美文‘真善美’系列”之一。《有梦不觉人生寒》首次从自我修炼的角度,将于丹最新私家美文结集成书;不断反思共勉:人在事上磨,不是要圆滑到伪善,而是在秉持一团真气里,学会随缘。

全书分为“真命气象”、“真回山水”、“真如本性”、“真心欢喜”等八个侧面,求真问道;并配以“国学小站”和经典美图,让读者在一次次丰美的国学滋养中,邂逅自我,重建生命,得一己清欢。

基本介绍

- 书名:有梦不觉人生寒

- 作者:于丹

- ISBN:978-7-5354-7961-7

- 类别:国学 美文 名家散文

- 定价:35.00

- 出版社:长江文艺出版社

- 出版时间:2015.7

- 装帧:平装(全彩印刷)

- 开本:16开

作者信息

于丹着名文化学者,北京师範大学教授、博士生导师、首都文化创新与文化传播工程研究院院长、北京师範大学艺术与传媒学院副院长

国务院参事室特约研究员。同时她也是古典文化的普及传播者。在中央电视台《百家讲坛》、《文化视点》等栏目,通过《论语心得》《庄子心得》《论语感悟》等系列讲座普及、传播传统文化,以生命感悟激活了经典中的属于中华民族的精神基因,在海内外文化界、教育界产生广泛影响。先后在我国内地、港台地区,及美国、英国、法国、德国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西、纽西兰、澳大利亚等国家地区进行千余场传统文化讲座,得到广泛的好评,并掀起了海内外民众学习经典的热潮。着有《于丹<论语>心得》、《于丹<庄子>心得》、《于丹·游园惊梦——崑曲艺术审美之旅》、《于丹<论语>感悟》、《于丹 趣品人生》、《于丹 重温最美古诗词》、《人间有味是清欢》及《于丹 字解人生》,其中《于丹〈论语〉心得》一书获得了世界智慧财产权组织的着作权金奖,国内累计销量已达600余万册,多次再版,已被译为30余种文字在各国发行,仅外文版销量已近40万册。

图书信息

2015年7月,于丹新书《有梦不觉人生寒》由长江文艺出版社出版。

于丹称《有梦不觉人生寒》从酝酿到写作历经3年。对有人质疑她笔下的美文就是心灵鸡汤而已,于丹回应:“鸡汤”只是一个被标籤化的概念,心灵是需要滋养的,这也是她写这本书的初衷。

图书亮点

1.全新:于丹最新私家美文,重磅推出。部分稿件更新于2015年春节。

2. 十年:于丹自《论语心得》开始,十年国学普及路上,未尽之言,未解之意,和盘托出。

3. 国学:从儒释道原典,到经史子集各部,于丹从生活中感悟国学精神,乃十年回归之作。

4. 美文:不同于过去长篇讲稿式写作。8个单元,62篇独立成篇的千字美文,讲出“人在事上磨”的求真方方面面。每篇辅之以精緻、生动的“国学小站”。从生活谈国学,以国学悟哲思。字字珠玑,篇篇锦绣,图美情浓。既适合青少年阅读学习,又宜于女性抚慰心灵。

5. 于丹2015年最满意作品,唯一亲自作长序。

新书首发

2015年7月19日14:00在北京国家图书馆,《有梦不觉人生寒》举行新书首发,于丹讲述了六大创作心得,堪称的新闻发布会的六大亮点。

1.在这个充满质疑的年代,“真善美”和正能量是否显得廉价?

人类进化几十万年,人性又改变了多少?本善和本恶都是我们无可逃避的。中华文脉不断,因为它和世界一切文明一样,都是追求真善美的。

每个生命初来世界结缘时,都是一派天真。随着成长,率真的心不断疼得倒吸凉气,丝丝缕缕的血痕磨出老茧,变成坚硬的保护层。那幺,人到中年以后,天命渐近,大道至简,还有没有一种减法的可能,让生命重现本真呢?

所以,活出一团真气来,不负今生。

2.于丹与您分享幸福秘籍:仁者无敌,用温暖的力量完成价值建立。

孟子说:圣贤有三重境界。第—重叫“圣之清者”,时代不合我意,我宁可不出来,活的是个气节,比如伊尹,但这是被孟子看得最低的。第二重称为“圣之任者”和“圣之和者”,不管明君昏君,我都愿意干事,不然的话,谁来担当天下呢?这其中,伊尹是圣人中富有责任感者,而柳下惠是圣人中随和者,可是这还不是最高的。孟子推崇的最高境界叫“圣之时者”,既能守经志道也能反经合道、既能坚持理想又能随机应变。这其中的典型是孔子。

“圣之清者”是崇高,但是很较劲,宁为玉碎,不为瓦全;“圣之任者”和“圣之和者”是不在乎自己的声名去担当了,但又有些自我迷失。所以,最高层次正如孔子所说:“贫而乐,富而有礼。”一个人在贫困中不仅不谄媚,还能有生命的欢乐;一个人富贵了以后不仅不骄纵,而且能做到彬彬有礼,那不就更好了吗?

很多事情并不在我们的掌握中。时代一会儿选择你,一会儿不选择。但问题是选不选你,你都能活得在状态。

我也有愤怒,但如果愤怒仅仅止于一种情绪的话,只是宣洩,甚至形成破坏。当愤怒转化为一种温暖的力量,完成价值的建立,才有益。

3.“被时代选中”的于丹努力活出真我,身上的标籤知多少。

我的身上确实有很多标籤,可到底有哪些,自己也不太清楚,也没有时间去撕。我的生活态度是坚持自己内心的价值,但也不褒贬他人。每个人都是他所有历史的组合,有权力做出他的选择。我也不对别人提出过多的建议。我除了是我的研究生学术意义上的导师,不是任何人人生意义的导师,甚至不是我女儿的人生导师。

比起学者于丹,我更喜欢大家叫我行者于丹。人生就是一场行走:相逢美景,相逢生命,相逢自我。我们会遇见一个全新柔软的真我。一个无比勇敢的自己,勇敢到转过身就能担当眼前的一切;一个无比天真的自己,天真到眨眼间,就能放下所有的经验与成见。可以酩酊大醉,可以酣畅淋漓,也可以静默不语,“相看两不厌,唯有静亭山”。

长大以后,每一个“自我”贴着标籤,不断被使用,难得再更新。行走,让我们发现。如果,给我一个标籤,有且只有一个。我希望是:行者于丹。

4.于丹出书:那些青春的故事。为什幺没有运用讲稿写作,要改换美文表达?

我的第一届研究生,毕业十年了。刚入校第一次郊游,我们去水长城。一路上,我在前,他们在后,一溜儿小跑。一晃十年,再次聚会,“儿女忽成行”。跑在最前头的是我的女儿,后面歪歪扭扭跟着一群萝蔔头。

所谓青春。春来有时,那时的我们明眸皓齿,喜怒于色,从不失望,不怕失败,不屑失意,相信有无数的可能,无数的选择,无数的机会。而岁月也慷慨接纳了我们,包容我们的孟浪,砥砺我们成长。春去有时,如今的我们,青丝杂几许星染,容颜添了风霜,但壮心仍在,脚力恆健。世界不再是我们肉搏的对象,而成为我们欣赏的客体,我们平和地接纳岁月给予的一切,享受恩赐,善待苦难。

一个女人最大的魅力是成长。人与其惧怕年龄,不如拥有一个成长的生命。年华就在自己手里,这一段流光从岁月中借来,冠以自己的名字,只为最后成就一个真正的自己、最好的自己。

运用美文写作,是希望能够放下教授的标籤,更亲切,更微观,多侧面地表达自己的国学思考。

5.做女人真好:和于丹聊妈妈经,谈围城故事。

本书中有很多和孩子相处的片段,很多人问我:为什幺40岁开始想要孩子?

我只能说:生命是一种缘分,一个孩子和母亲的相遇也是一种缘分。看着父亲去世,妈妈开始走向苍老,她全部的爱在我身上,而我的爱也需要延绵。我想到:我得有个孩子,我对生命做出承诺。所以,我很欢欣地迎接了孩子的到来。

我们总是在人为的假设:什幺和什幺是对立的。比如:女性照顾家庭和忙事业是对立的;要孩子和社会化是对立的;做贤妻良母还是女强人,是对立的……我们习惯于非此即彼,非黑即白,而这个世界远没有这幺简单。对于一个女人,职业身份和伦理身份,是并存的,互补的。

无论是20岁还是40岁做母亲,最重要的是做母亲的心理準备,你欢迎这个生命吗?对于今后,在心智、社会评价上的改变,你有所预期吗?20多岁就生了孩子的女人,事业的起步可能晚一点,但孩子可以带给她很多新鲜,在孩子哭哭啼啼的成长过程中,母亲的责任心可能会让她勇于抓住更多机会。另外一些母亲,一开始没有打算要孩子,忙着充实自己,发展事业,到了30来岁或 者40岁的时候要了孩子。这时候,她的经济基础、社会能力臻于完备,这也是一种模式。

孩子之于女人,是生命属性上的完整和开发。做了母亲,不但不会变苍老,还会更年轻。她将跟着一个孩子去认知世界。女儿不到4岁,就告诉我:月亮是凉的,星星比月亮更凉一点。我宁可相信她的宏论,也不会告诉她,月亮原本是坑坑洼洼的。每一阶段,她的新玩具都是我小时候闻所未闻的。我和她一起趴在地上拼图,经常是她不拼了,我还乐在其中。

做母亲不是一个女人的失去,而是一个女人的获得,是女人确认自我的一种方法。

其实传统文化是深植于我们的文化基因和血液中的,而一次次的学经典、回归传统,完成的主要是一种唤醒。能不能让我们按照中国的坐标去建立中国人的格局?国学中的儒释道,如何套用在我们的现实生活中?儒家教我们人跟社会的关係,道家解释人跟自然的关係,佛教教我们人与自我心灵的关係。这几重关係,需要我们不停地去学,去悟,最后形成一种融合坐标,指引我们的生活。

就如同这个书系“真善美”,第一步就是“求真”。“真”是一种人生态度。道家说“返璞归真”,在儒家就是“真君子”,而禅宗则讲“真如本性”,要看得懂“不变真如”与“随缘真如”两种。

人到中年,收敛起许多任性,才渐渐悟得,所谓成长,不是要圆滑到伪善,而是在秉持一团真气里学会随缘。以真心过日子,才会发现,真气可爱,生机勃勃洋溢在所有不做假的细节里。

真也是一种审美。人说“素麵素心”。我们看过无数的时尚秀,了解各种妆容,而真轮到自己上身,有时除了给我们沮丧、打击,丝毫不能感受愉悦。真实的审美是善意的,也是鼓励人的,让你接纳并不完美的自我。这里有包容,有如花绽放的美好,可以弯腰、挪动,不用害怕挤出很多的褶皱。于是你知道,她实实在在是属于你的衣裳,而不是需要去伺候的、外在的饰品。

“今生遇见真自我。”这是一个奢侈的梦想,多少人错过了,多少人还在追寻。所以,我们回归国学,追慕风雅,不是为了考试,也不是回响号召,那是我们中国人任何时候都能触摸的态度和能力,是一经唤醒,便自然流淌而出的气质。

章节目录

自序:活出一团真气来

真我出发:要看银山拍天浪,开窗放入大江来

有梦不觉人生寒

善意的衣裳

流放磨洗的天真

心有猛虎,细嗅蔷薇

斋心天府以葆光

敬畏大自在

走在明月盈缺中

离人心上秋

真命气象:世间稀奇事,独坐大雄风

独坐大雄风

窑变人生

明朝有意抱琴来

懂得的缘分

诗酒天真

留一份寂寞给生命

大江东去

天地入我心

真回山水:海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰

生命是一场邂逅

乘物以游心

让人变小的地方

一叶一如来

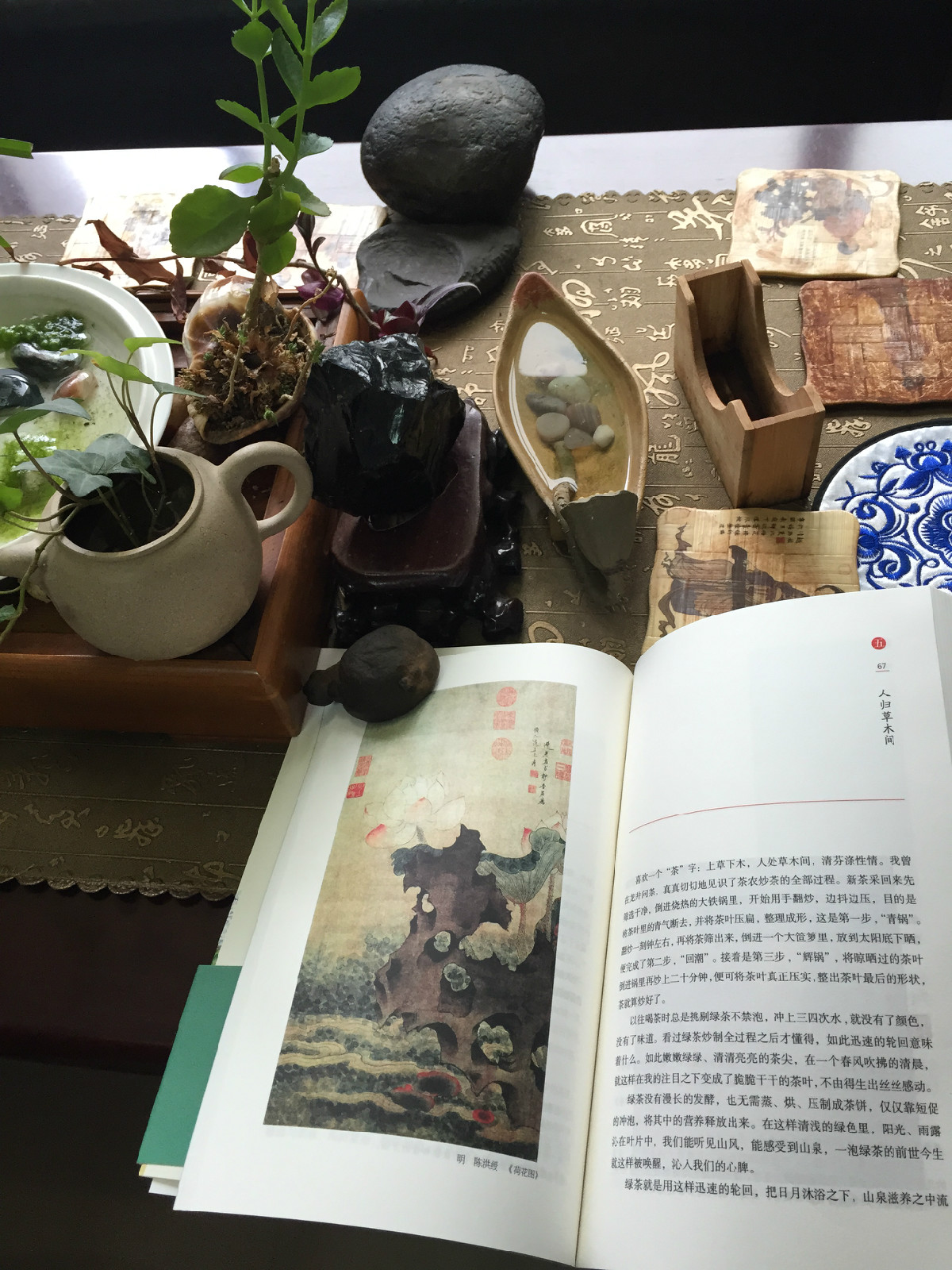

人归草木间

草木有本心

琴到无人听时工

行走中觉悟

真爱家园:此中有真意,欲辨已忘言

还来就菊花

乔木繁花

克制的柔情

权当死别作生离

半生放下

不错过,不辜负

偏方温柔

淡味回甘

真如本性:一点浩然气,千里快哉风

一点浩然气

看见我的心

百姓日用即是道

大化天成

酒至微醺,花看半开

千古文人侠客梦

人在事上磨

真品人生:绚烂之极,归于平淡

流光浮沉一曲中

情不重,不生娑婆

冷暖自知,丰俭由人

茶余真自在

雁去寒潭不留影

不亦快哉

最灿烂的遗像

回不去的朴素

真珠流年:菊花开日乃重阳,凉天佳月即中秋

渐觉年华堪送目

虚灵处的写意

心如棋局

尊天亲地平常心

风清景明

端午的柔软记忆

相信爱情

真心欢喜:不俗即仙骨,多情乃佛心

不念旧恶

烟火神仙

雕刻时光的深情

读出欢喜

养心如镜

怀念手工时代

打开纠结

凡人慈悲

精彩章节

权将死别做生离

姑姑去世那年,实岁七十九。儿女们给她刚过完八十寿诞。十天以后,姑姑走了。

周五晚上,姑姑临终。姑父、儿女们都守在她的床前。姑父和姑姑大学相恋,少年结髮,恩恩爱爱大半个世纪。姑父悲不自胜,泪流满面。姑姑却淡淡地:“别难过,都知道有这一天。你只管把自己照顾好,别给儿女添麻烦,孩子们都有自己的事。”然后又对跟儿女们说:“我是搞水利的,一辈子跟水打交道,骨灰就撒在水里吧。你们不用去看我,也不用扫墓。带好各人的孩子,把日子过好就行了。”姑姑始终微笑着,后事一点点交代。周六上午,护士来敲门,姑姑心愿已了,和孙辈们随意聊着,笑着。中午11点多钟,姑姑安静地逝去了。此后,儿女们总有莫名的心结:为什幺妈妈说走就走?没有抢救?没有弥留?为什幺不多折腾大伙儿几天呢?

“相见时难别亦难,东风无力百花残”。“黯然销魂者,唯别而已矣”。人们都是感恩相遇的,但最了不起的人是能把握告别。每个人每天都在不断地相遇和离别,相遇都是久别重逢,也是再一次分手。路到尽头,谁没有遗憾?谁不会迷惘?只是,最后的最后,我们能否做到不仓皇?

这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别。如同年轻人的恋爱,遇见是两个人的事,离开却往往是一个人的决定。面对他们的期期艾艾,我只能说:不要让曾经的美好消失殆尽,保留最后一点克制。只为多年后,这段曾经全心投入的感情,可堪回首。

我们的生命不过是向岁月借来一段或长或短的光阴,结下几份或深或浅的俗世缘。终其一生所有的告别,我们是否做得到优雅与从容?告别也是应该有仪式的,用心一点,多说一句,多看一眼。,少些遗憾。作为独生女儿,我送走的长辈亲人不少,从我的姥姥、舅舅、爸爸、姨妈,直到叔叔、姑姑……真正镌刻在我心里的,是他们的从容不迫。明明是生死易界,他们温暖的话别,却云淡风轻,宛如生命赴一趟远行而已。

【国学小站】

大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。

余风激兮万世,游扶桑兮挂石袂。

后人得之传此,仲尼亡兮谁为出涕。

——李白《临路歌》

一生潇洒恣意如李白,尚以孔子泣麟来惋叹自己的大鹏折翅,死亡、告别带给每一个人的都是无尽的思考。然而,死亡并不是终结,告别也不能因悲痛而被简略。诚如老子而言,“所患者,为吾有身,及吾无身,吾又何患哉?”人们担心生死,无非因着这肉身罢了,如果连这肉身都没有了,又有何可担心的呢?生死正是生死自身的解药,又何必另求呢?欢喜地生也好,悲痛地死也罢,只要用心,一切便都是值得。

流光浮沉一曲中

当流光涤荡过我们的生命,总有一些或明或暗的片断蹁跹徘徊,成为刻画着年轮的信物。逢着一段心事,一处风景,一个人的名字,一种形式的寄託,都是有缘的。生命里总有那样一些冥冥中的缘定,不期然间蓦地相逢,无语微笑,绽放出宿命里早已刻画好的那一帧容颜……崑曲之于我,就是如此。

父亲爱戏,于是我从小就被咿咿呀呀的老唱片薰陶着,带着老式楼房木板地上斑驳的红油漆的记忆,还有午后的光懒洋洋泼洒在窗台上的温暖,一个小女孩儿眯着眼睛,在一板三眼的击打声中看逆光里浮动的尘埃……

“哒!上板。哒!头眼,中眼,末眼……哒!头眼,中眼,末眼……”至今,每每在枯燥乏味的会上,实在无处消遣时,微微仰了头,半合上眼,右手的食指、中指、无名指在膝盖上轻轻敲击着,心中一段水磨腔汩汩流出,还会一步跨进三十年前,如同叩响一点不为人知的秘密的欢喜。

听戏的孩子,从小是有秘密的。拍着曲子长大,就不知不觉在板眼节拍中调试出心里独属于自己的另外一种节奏,不急不慌,任世相纵横,自有一段不动声色的理由。

崑曲之于我,宛如每个清明前必定要啜饮的一盏春茶,宛如每个夜晚来临时或长或短的几笔日记,宛如众多薰香中我特别钟爱的加里曼丹的那一种气息……无论生活的节奏如何紧张忙碌,我坚持花一把流光养养心。

苏东坡这样评价陶渊明:“陶靖节以无事为得此生,一日无事,便得一日之生。”他说天下人“终日碌碌,岂非失此生也”。我从小就喜欢这个採菊东篱、种豆南山的隐士,儘管他的庄稼种得“草盛豆苗稀”,但是他的那一轮散淡斜阳,还是温暖了后世每一轮带霜的菊花。这些诗文戏文陶铸了一个小女孩儿柔软的魂魄,注定了我不愿意把分秒必争的光阴都用来实现价值,不愿意把从日出到日落的一个循环变成排满公共事务的日程表。

我喜欢有些流光纯粹用来浪掷,可以敏感于四季,沐春风而思飞扬,临秋云而思浩蕩,可以拍一支曲子,霎时间沧桑幻化,古今同心。

【国学小站】

宋·释普济《五灯会元·七佛·释迦牟尼佛》:“世尊在灵山会上,拈花示众,是时众皆默然,唯迦叶尊者破颜微笑。”于是,世尊传衣钵于迦叶。“拈花一笑”,这幺不经意的一拈一笑,是一种至为详和、宁静、安闲、美妙的心境,这种心境纯净无染、淡然豁达、无欲无贪、无拘无束,是一种“无相”、“涅盘”的最高的境界,只能感悟和领会,不能用言语表达。佛由心生,伽叶微笑,其心已知佛,这就是“拈花一笑”的美妙和从容。