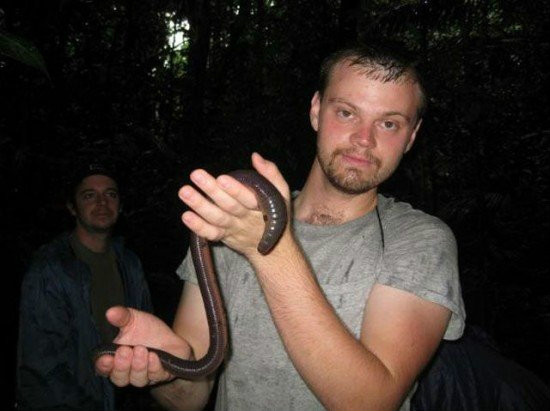

吉普斯兰大蚯蚓(megascolides australis)是目前世上发现的最大的蚯蚓,分布于维多利亚省的摩宁顿半岛。这种巨型吉普斯兰蚯蚓肤色美丽,前1/3为暗紫色,后面的部分为粉红色到灰色,吉普斯兰巨型蚯蚓是仅存于澳大利亚独特的本土动物,属于濒危物种。该物种生活在很深的地下洞穴,故平常难以得见。

基本介绍

- 中文学名:吉普斯兰大蚯蚓

- 拉丁学名:Earthworm

- 别称:地龙、曲蟮、坚蚕、引无、却行、寒欣、鸣砌、地虫

- 二名法:Pheretima

- 界:动物界

- 门:环节动物门

- 纲:环带纲

- 亚纲:寡毛亚纲

- 目:单向蚓目

- 科:巨蚯科

- 分布区域:澳大利亚东-吉普斯兰地区

吉普斯兰大蚯蚓介绍

发现

1870年,测量员Warragul发现了某种类似蛇的生物。便将它送至维多利亚博物馆的Frederick McCoy教授那,教授鉴定其是一种新蚯蚓,便把它命名为Megascolides australis。即现在的吉普斯兰大蚯蚓。

通常它们移动缓慢,但当它们快速在洞穴中移动时会发出嘎吱的响声,因此可以被附近的人察觉到。

生活环境和习性

吉普斯兰大蚯蚓分布在澳大利亚维多利亚州的吉普斯兰,生活在地下约1~1.5米深的某种蓝色、灰色或红色的粘土层中的洞穴中。它们很难被发现,大部分时间都在地底深处度过。因为含水量较高的土壤更适合它们呼吸。有时候降雨量过多,它们就不得不钻出泥土。在发生塌方或滑坡的地方,会比较容易发现它们的洞穴。不像大多数蚯蚓排泄在地表,它们几乎一生都生活在洞穴里,并且在约52厘米深的地下排泄。它们通常只被大雨冲出来。

形态特徵

吉普斯兰大蚯蚓体长约1米(3.3英尺),粗约2厘米(0.79英尺),由于可伸缩,最长可达3米(9.8英尺),平均重200克(0.44磅),头部为黑紫色,身体呈蓝色,约有200~300节。

繁殖

吉普斯兰大蚯蚓寿命相对较长。它们在暖和的月份繁殖产卵,卵长约4厘米(1.6英寸)到7厘米(2.8英寸)。这些卵需要12个月左右来孵化,它们出生时大约20厘米(7.9英寸),达到成熟需要约5年左右。

生存威胁

吉普斯兰大蚯蚓在澳大利亚的总量非常少,主要原因是频繁地流离失所及繁殖速度缓慢。这种蚯蚓已被收入国际自然保护联盟濒危物种红色名录,并被贴上了“易受损害”的标籤。

吉普斯兰巨型蚯蚓被澳洲政府列为保护动物,并在澳洲南部建立了3个自然保护区和唯一的大蚯蚓博物馆。