“Magazine”(“期刊”或“杂誌”)一词源自法文Magasin,原义为“仓库”、“知识的仓库”或“军用品供应库”等。“Journal”一词在西文中也常等同于中文的期刊或杂誌,创刊于1665年1月5日的《博学者杂誌》(Journal des Scavans)即採用Journal一词,这在法文和英文中并无区别。在中文里,Journal有时被译为或对应以“学报”(Learned Journal),但其本义仍为期刊或杂誌。

读音

英 [ˌmægəˈzi:n] 美 [ˈmægəzi:n]

翻译

n.

杂誌; 弹药库; 弹仓; 胶捲盒

複数形式

magazines

例句

- 1

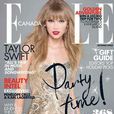

Herfaceisonthecoverofadozenormoremagazines.

她的面孔出当前十几种杂誌的封面上。 - 2

Hestartedthemagazinewithaschoolmate.

他和一个同学创办了那份杂誌。 - 3

IhavebeenasubscribertoRailwayMagazineformanyyears.

我订阅《铁路杂誌》已有很多年了。

起源

英文中的Periodical,源于希腊文,原意乃天体星球轮转一匝之周期,而期刊按规定时间出版,意犹星球轮转。该词用作名词时亦称期刊或杂誌,用作形容词时为定期的、周期的,但通常认为Periodical的概念还包括报纸(Newspaper)与杂誌(Maga

zine, Journal)。Serials则被认为是一种记载各类论文的刊物,有于一年内规定相当时期出版的,亦有不定期出版者,但均有长久之计画、连续之期数及特殊之名称、一定之卷期、期数及日期等。

在中文里,“期刊”一词由“期”和“刊”两个字组成:“期”是一个时间概念,指限定的时间或约定的时日,《诗·王风·君子于役》中即有“君子于役,不知其期”的说法,另外,“期”还有约会、希望、必定、定期出版物的次数等含义;“刊”在中文里有砍、削、删改、修改之意,《晋书·齐王攸传》就有“就人借书,必手刊其谬,然后反之”的说法,另外还有刻、雕刻、出版物的含义,《晋书·孙绰传》有“必须绰(孙绰)为碑文,然后刊石焉”,后者显然已有排版印刷和刊行的意思。

在中文里,“期刊”一词受到来自本国传统的书、报连续出版物影响以及西方、日本文化的影响,其概念的内涵和外延要更为複杂些。其称呼有刊物、报、报刊、杂誌、期刊、丛刊、彙编等多种说法。比如杂誌和期刊,在我国台湾,就有人将杂誌和期刊视为两种东西,而将杂誌列为期刊的一种,认为“期刊泛指一切连续性出版的读物,它包括杂誌、报纸和集刊三类。”又比如“报”的定义也很複杂。《中华大字典》称“报,论也”;李翊灼在40年代认为:“中国学报者,盖论中国之学者也”,“报之为论”,“论之最难者也”戈公振则把“报”列入新闻学範畴,认为“报”字有“疾急之义”,“惟报字称谓简而含义广,且习用已久,故本书之所谓报,尝包括杂誌及其他定期刊物而言”。看来,仅就“报”字而言,已是众说纷纭,莫衷一是。

期刊概念的进化也受到了来自多方面的影响。首先,Magazine一词译为中文受到日本的影响。日本庆应三年(公元1867年),柳河春三创办的《西洋杂誌》(月刊)卷一说:“本杂誌创刊的目的,乃类似西洋诸国月月出版的马卡仙……”。其中的“杂誌”一词为最早的中文组合,直到清同治元年(1862年)在上海才见有冠以“杂誌”的刊物,即英国传教士主笔的《中外杂誌》,而柳河春三所说的“马卡仙”则译自当时与日本德川家康幕府接触频繁的荷兰语Magazjin。日语中的杂誌还有“宝函”、“志林”的别名,则似乎又受到中国的影响。

其次,Magazine一词译为中文又受到西方传教士的影响。传教士所创办的最早的中文期刊,将Magazine译为“统纪传”,而不是译为杂誌。由英国传教士马礼逊(Morrison Robert, 1782—1834)和米怜(Milne William, 1785—1822)在马六甲编辑出版的《察世俗每月统纪传》(Chinese Monthly Magazine)即为最早的例证。其中,“察世俗”似为Chinese被生硬地注入宗教意义的音译,“统纪传”则含有无所不记,广为流传或为某人某事作传的意思。其实準确的译法应称为《中文月刊》或《中文每月杂誌》。

再则,期刊名称的形成也有来自中国传统文化的影响。将连续出版物称为“报”,在不晚于唐玄宗开元年间(713—741年)的“开元杂报”,即首开先河,以后宋代的邸报、小报,元明清时代的官报,明清时代的《京报》等继承了这一传统。这种“系日条事,不定首末”的“数十幅书”,所记则“数十百条”[1]的杂纂和连续发布形式,以及“坐观邸报谈迂叟,闲说滁山忆醉翁”[2]的流传阅读形式,都对以后的期刊和将期刊称为“报”,“报刊”等产生重要影响。另外,始于南宋嘉泰年间(1201-1204)的丛书、丛刊编纂、彙辑,并编成顺序号连续出版的形式也对中国期刊的形成和“期刊”名称的形成发生一定影响。最早的中文期刊(也是最早的中文科技期刊)——清乾隆五十七年(1792年)苏州(吴县)唐大烈编刊的《吴医汇讲》,即继承了这种连续出版和广集百家的传统。

综上所述,对期刊概念的阐释反映了不同历史时期、不同民族或文化体系的不同认识。1957年,联合国教科文组织对当时146个成员国发出的期刊调查统计,由于对“期刊”概念认识的不同,竟然难以做出统计,遂于1964年提出统一的说法,即:“凡用同一标题连续不断(无限期)地定期或不定期出版,每年至少出一期(次)以上,每期均有期次编号或注当前期的称为期刊”。在中文里,《辞海》明确定义:“期刊,又名杂誌。定期或不定期的连续出版物。每期版式基本相同,有固定名称,用卷、期或年、月顺序编号出版,有专业性和综合性两类”。看来,中、西两大文明对于期刊概念的阐释,终于有大体一致的说法。归结起来,期刊概念的属性,主要包括:一是定期或不定期地连续出版;二是最长出版周期为年刊;三是有固定的刊名和大致相同的版式;四是每期均有出版日期和期次编号。其最显着的特性是定期或不定期地连续出版。这就是期刊的基本概念。

[1] (唐)孙樵.《经纬集.读开元杂报》

[2] (宋)苏东坡.《东坡集》

军事用语

爱玩fps游戏的朋友们或许也发现了,magazine在fps中常常作为“弹夹”或“弹匣”的意思出现,这是由magazine的本意之一“仓库”所衍生出来的一个专有意义,也就是“子弹的仓库”。