中国科学院近代物理研究所是根据1956年周总理的指示在兰州设立的原子核科学研究基地,其前身为1957年成立的中国科学院兰州物理研究室,1962年与二机部 “613工程处” 合併,使用现名至今。

近代物理所的定位是重离子科学和先进核能技术研究,目标是建成在国际上有重大影响的重离子科学研究中心和国际先进核裂变能技术研发中心,主要研究方向有:先进加速器技术研究、原子核物理、强子物理、核天体物理、核化学与放射化学、ads散裂靶研究、先进反应堆研究、高离化态原子物理、高能量密度物理、重离子治癌研究、重离子辐照材料研究、辐照生物效应研究、核辐射探测器及核电子学研製等。

截至2014年12月,近代物理所共有在职职工898人,中国科学院院士2人、 中国工程院院士1人;设有2个一级学科和1个二级学科博士研究生培养点,2个一级学科和3个二级学科学术型硕士研究生培养点,4个专业型硕士研究生培养点,并设有2个专业一级学科博士后流动站。

基本介绍

- 中文名:中国科学院近代物理研究所

- 外文名:Institute of modern physics, Chinese Academy of Sciences

- 机构简称:近代物理所

- 成立时间:1956年

- 主管部门:中国科学院

- 现任所长:徐瑚珊

- 博士后流动站:2个

- 博士点:3个(2个一级+1个二级)

- 硕士点:9个(2个一级+3个二级+4个专业)

- 地址:甘肃省兰州市南昌路509号

- 专职院士:中国科学院院士2人

- 专职院士:中国工程院院士1人

- 属性:中科院知识创新工程(2001年)

历史沿革

1956年,开始筹建中国科学院近代物理研究所。

1957年春季,着名核物理学家杨澄中先生带领从中国科学院原物理研究所选调的20多名科技人员来到兰州,与甘肃省委调配的党政干部一起,成立了中国科学院兰州物理研究室,以原子核物理研究为重点,同时开展核技术套用研究,培养核科技人才和队伍。

1958年6月13日,当时的第二机械工业部(简称“二机部”)抽调了若干名工程技术人员,在兰州设立了“中国科学院613工程处”,负责1.5米回旋加速器的建造工程,代号为“613工程”。

1962年1月,中国科学院和二机部决定将兰州物理室和613工程处合併,成立兰州近代物理研究所,隶属二机部。

1963年,研究所开始利用400keV高压倍加器开展快中子物理和轻核反应两方面的研究工作。

1965年,研究所600keV高压倍加器建成投入使用。随后还设计建造了15~50keV和40~150keV高压倍加器。1965年底,二机部下达了“从核燃料废水中分离裂变稀土元素的工艺流程研究”任务,即回收Pm等同位素的工艺流程。

1970年2月,近代物理研究所承担了二机部下达的“回收核燃料后处理工艺中的废磷酸二丁酯——煤油”的任务,放射化学研究人员採用急骤蒸馏法,并自行设计製造了精馏塔和膜式电预热器,经过反覆试验,使回收率达90%~96%。

1973年3月,为了加强基础科学研究,根据周恩来总理批示的档案,近代物理研究所由二机部划归中国科学院,确定以低能重离子核物理为主要研究领域,同时积极开展重离子套用研究。

1979年,杨澄中所长被选为中国科学院学部委员(院士)。

1981年,杨澄中申请了核物理和加速器专业的学位授予点。

1988年12月,由近代物理研究所负责设计建造的国家“七五”重大科学工程分离扇回旋加速器建成并投入运行。1988年底,兰州重离子加速器(HIRFL)正式投入运行,使近代物理研究所的重离子核反应研究从低能区为主转入以中能区为主,开始了热核性质的实验和理论研究。

1990年10月,经中科院批准,成立“兰州重离子加速器国家实验室筹备委员会”,在筹备期间先按照中科院开放实验室办法进行管理。

1991年8月,国家计委批准成立“兰州重离子加速器国家实验室”,向国内外开放。

2001年,加入了中科院知识创新工程二期序列。

2007年12月,国家“九五”重大科技基础设施-兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)建成并投入运行,2008年7月通过国家验收。

2018年10月,被评为全国中小学生研学实践教育基地。 中国科学院近代物理研究所

中国科学院近代物理研究所

中国科学院近代物理研究所

中国科学院近代物理研究所科研条件

人员编制

截至2014年12月,研究所有在职职工898人,其中科技人员789人,包括中国科学院院士2人、中国工程院院士1人、研究员及正高级工程技术人员78人、 副研究员及高级工程技术人员226人,有中国科学院 “百人计画” 入选者22人,“千人计画“入选者1人,“西部之光” 人才入选者92人,关键技术人才4人、技术能手1人,“百千万工程领军人才” 入选者4人,国家杰出青年科学基金获得者7人。

中国科学院院士:魏宝文、詹文龙

中国工程院院士:夏佳文

“千人计画“入选:赵行波

国家杰出青年科学基金获得者:

| 姓名 | 入选时间 | 姓名 | 入选时间 |

|---|---|---|---|

詹文龙 | 1998年 | 张玉虎 | 2000年 |

王志光 | 2001年 | 赵红卫 | 2002年 |

夏佳文 | 2003年 | 周小红 | 2008年 |

徐瑚珊 | 2009年 | --- | --- |

资料来源: | |||

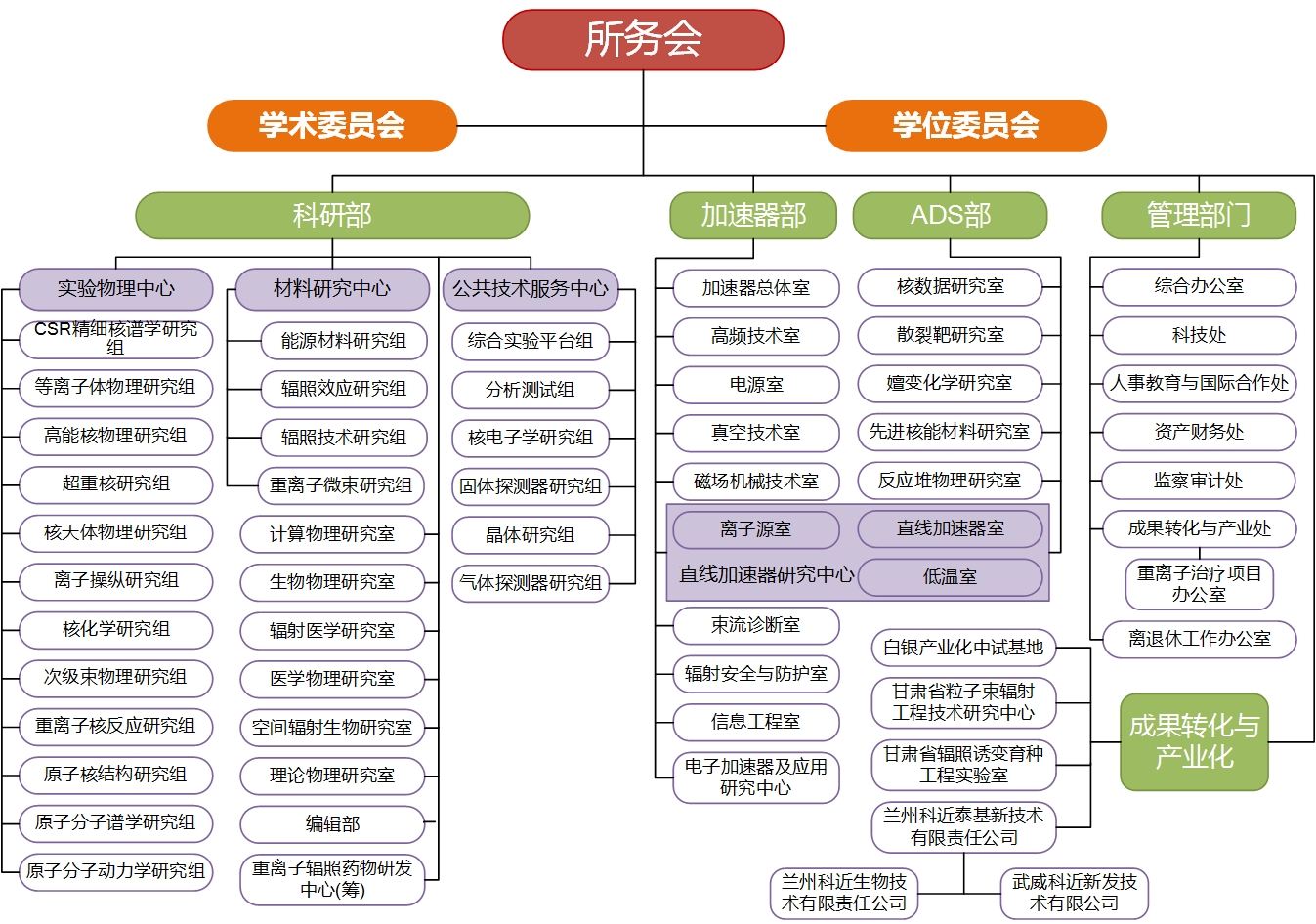

科研部门

截至2014年12月,研究所有47个研究室(组),有国家实验室1个,中国科学院重点实验室2个,甘肃省重点实验室2个。

国家实验室:兰州重离子加速器国家实验室

中国科学院重点实验室:中国科学院重离子束辐射生物医学重点实验室、中国科学院高精度核谱学重点实验室

甘肃省重点实验室:甘肃省重离子束辐射生物医学重点实验室、甘肃省微生物资源开发利用重点实验室(甘肃省科学院联合共建)

合作交流

- 国际合作

截至2014年12月,研究所科技人员出国(境) 参加国际会议、访问及合作研究共198人次,接待来所访问、 参加国际学术会议和合作研究的外籍学者专家总计212人次, 并招聘9名外籍雇员, 共执行中国科学院 “特聘研究员” 项目 12 人次,国家公派项目获批8人次, 院公派出国留学项目5人次, 执行1项国家外专局 “引进国外技、管理人才” 项目、4项高端外国专家项目,申报国际人才计画新增7项,延续项目6项,国际博士后项目3项,分别与乌克兰和匈牙利相关研究所签订了2项开展国际科技合作备忘录,成功举办了8次国际会议或专题讨论会。

2013年,近代物理所与美国、 德国、瑞士、义大利及韩国的有关科研单位签署了5项国际科技合作备忘录,全年共组织召开7次国际会议,国外(境外) 学者来访490人次,出访258人次,聘请4名国外专家为客座研究员,执行两项国家外专局重点引智项目,两项高端人才项目,12项中科院外国专家特聘研究员项目,两项开发中国家访问学者计画。

- 院地合作

从20世纪80年代末,近代物理研究所科研人员技术积累和人才优势,开发出食品冻乾设备、石墨电极焙烧炉烟气治理项目、原油含气含水率测量仪器等一系列高新技术。与甘肃省张掖市农业科学研究所密切合作中,成功地培育出“陇辐2号”小麦新品种,通过了甘肃省农作物品种审定委员会审定。到2008年,“陇辐2号”春小麦在甘肃中西部初步推广480多万亩,取得经济效益3.5亿元。与甘肃省定西市旱农科研推广中心等单位合作,採用重离子辐照诱变,选育出当归新品种“岷归3号”,获得甘肃省农作物品种认定登记证书。

1995年起,利用兰州重离子加速器(HIRFL)提供的中能重离子束,开展了放射生物医学研究和动物试验,为临床研究积累了大量的基础数据。

2013年与中国科学院上海套用物理研究所、中国原子能科学研究院、北京大学、南京大学、上海交通大学等单位成立了RIBLL合作组,开展核反应和核结构性质研究。

设施资源

- 科研装备

根据2016年7月研究所官网信息显示,研究所设有大型仪器设备共享管理平台,有上网共享仪器设备共31台/套,设备价值总计8021万元,其中100万元以上的共享仪器设备总计18台。仪器设备分为四大类:生物医学分析测试仪器、材料成像与分析仪器、先进光源与光电类仪器、综合研究实验平台。研究所主要科研设备如下表所示:

兰州重离子加速器(HIRFL) | 超导高离化态ECR离子源(SECRAL) | 扇聚焦回旋加速器(SFC) |

放射性束流线(RIBLLⅠ) | 重离子冷却储存环(CSR) | 320kV全离子综合实验平台 |

分离扇回旋加速器(SSC) | 320kV高电荷态离子综合研究高压平台 | --- |

资料来源: | ||

高重频飞秒雷射系统 | 离子剪薄仪(PIPS) | 场发射透射电子显微镜(TEM) | 2100生物分析仪 |

分子影像分析测量系统 | 显微雷射共聚焦拉曼光谱仪 | 全自动细胞遗传学显微图像分析系统 | 免疫萤光显微镜 |

雷射共聚焦显微镜 | 核酸蛋白测定仪 | 320kV高电荷态离子综合研究平台 | 凝胶成像系统 |

多功能酶标仪 | 反康普顿γ谱仪 | 低本底α、β测量仪 | 流式细胞仪 |

高低温实验箱 | 雷射系统 | X射线生物辐照系统 | 高效液相色谱仪 |

活细胞工作站 | 蛋白双向电泳系统 | 细胞计数及分析仪 | PCR仪 |

次级辐射刻度场 | 多色实时PCR仪 | 酶标仪 | 紫外分光光度仪 |

凝胶成像系统 | 全波长酶标仪 | 热释光剂量仪 | 热释光读出仪 |

双门槛颗粒细胞计数仪 | --- | --- | --- |

资料来源: | |||

科研成就

科研成果

- 项目承担

2014年,研究所共有在研项目380项。其中承担国家重大科技专项课题1项,主持国家重点基础研究发展计画(973计画)3项,承担课题10项,主持ITER计画专项2项,主持国家自然科学基金重大研究计画重点支持项目5项、国家自然科学基金重大项目课题2项、国家自然科学基金重点项目4项 、国家自然科学基金面上项目57 项、 国家自然科学基金创新研究群体项目1项、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目1项、国家自然科学基金国际合作重点项目2项、国家自然科学基金联合基金重点支持项目8项,主持中国科学院战略性先导科技专项 ADS项目1项,承担空间先导科技专项课题2项,院重点部署项目1项、课题3项。主持国家自然科学基金委重大仪器研製项目1项,承担科技部重大仪器开发专项课题2项、主持院科研装备研製项目1项,承担院维修改造项目1项,承担国际合作项目1项,承担院地合作项目5项。

2013年,研究所共有在研项目436项,其中主持国家重点基础研究发展计画(973计画)3项、 承担课题15项,主持(或承担) 国家科技基础性工作专项5项,主持国家自然科学基金创新群体1项、优秀青年科学基金项目1项、重点项目1项、面上项目38项,国家自然科学基金重大研究计画重点支持项目3项,培育项目3项,主持重大国际合作研究交流项目1项,主持联合基金重点支持项目6项、 培育项目13项,主持中国科学院战略性先导科技专项1项、承担课题24项,主持(或承担) 中国科学院重点部署项目1项、课题3项,主持科技部重大仪器研製项目课题3项,财政部大型仪器设备修购专项4项,承担重点国际合作项目1项,承担院地合作项目8项。

- 论文发表

2013年,研究所发表SCI收录论文数388篇,其中:国际期刊论文345篇,国内期刊43篇, 国际会议邀请报告25 篇, 获得发明专利授权7件、软体着作权2项、 实用新型专利授权11项。

- 获奖概况

截至2011年底,研究所获国家级奖励16项,省、部级以上奖励154项。

| 项目名称 | 获奖名称 | 类别 | 获奖时间 |

|---|---|---|---|

上海光源国家重大科学工程 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 2013 |

兰州重离子加速器冷却储存环(HTRFL-CSR)工程 | 国家科学进步奖 | 二等奖 | 2012 |

超导高电荷态ECR离子源 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2008-11-12 |

中重缺中子区近滴线新核素合成及核结构实验研究 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 2007-11-12 |

重质量丰中子新核素的合成、鉴别和研究 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 1999-11-12 |

高电荷态ECR离子源 | 国家科技进步奖 | 三等奖 | 1998-11-12 |

兰州重离子研究装置 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 1992-11-12 |

轻系统重离子深部非弹性碰撞研究 | 国家自然科学奖 | 三等奖 | 1987-10-12 |

轰击能量低于73MeV的12C+209Bi反应研究 | 国家自然科学奖 | 三等奖 | 1982-11-12 |

资料来源: | |||

学术期刊

- 《原子核物理评论》

《原子核物理评论》创刊于1984年,物理学和原子能科学类核心期刊。原名《核物理动态》,1997年改为现名。为中国科学院近代物理研究所和中国核物理学会联合主办的核科学及其交叉学科领域内的综合性学术刊物。栏目有核物理、核技术、加速器(物理及技术)、交叉学科研究、核能与核数据及不定期快报等。 《原子核物理评论》

《原子核物理评论》

《原子核物理评论》

《原子核物理评论》《原子核物理评论》2009年1月期刊荣获甘肃省优秀期刊奖称号;2000年、2004年、2008年和2011年连续被《中文核心期刊要目总览》编委会确定为物理类中文核心期刊;多年来期刊被中国科学技术信息研究所(ISTIC)收录为中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)。期刊被俄罗斯《文摘杂誌》(AJ),日本《科学技术文献速报》(JST),国际原子能机构(IAEA)国际核信息系统(INIS)核心期刊,美国《化学文摘》(CA),中国台湾《中文电子期刊服务》(CEPS),中国科学引文资料库(CSCD),中国科技论文与引文资料库(CSTPCD),中国物理学文献资料库,中国学术期刊网路出版总库(CNKI),万方数据――数位化期刊群全文收录期刊(万方数据Wanfang Data),中文科技期刊资料库(维普资讯)等收录。

- 《IMP & HIRFL Annual Report》

《IMP & HIRFL Annual Report》(《中科院近代物理研究所和兰州重离子研究装置年报(英文版)》)为年刊,为维普MARC数据、维普DC数据收录,国家图书馆、上海图书馆馆藏。

- 《中国物理C》

《中国物理C》(原《高能物理与核物理》)为专业性学报,由中国物理学会主办,中国科学院高能物理研究所与中国科学院近代物理研究所承办,月刊。美国《SCI-E》,《CA》,英国《SA》,日本《科学技术文献速报》,俄罗斯《文摘杂誌》等主要检索系统收录。 中国物理C

中国物理C

中国物理C

中国物理C期刊在2002年荣获国家新闻出版总署评选的国家期刊奖中的百种重点科技期刊奖,曾在2000年中国科学院优秀期刊评比中荣获一等奖,在1990年、1992年与1996年连续三次被评为中国科学院优秀期刊二等奖。在1992年与1997年国家科委组织支持的评比中,连续两次被评为全国优秀科技期刊,均获二等奖。

人才培养

学科建设

研究所是1981年国务院学位委员会批准的博士、 硕士学位授予权单位之一,设有2个一级学科和1个二级学科博士研究生培养点,2个一级学科和3 个二级学科学术型硕士研究生培养点,4个专业型硕士研究生培养点,并设有2个专业一级学科博士后流动站。

一级学科博士研究生培养点:物理学、 核科学与技术

二级学科博士研究生培养点:生物物理学

一级学科学术型硕士研究生培养点:物理学、 核科学与技术

二级学科学术型硕士研究生培养点:生物物理学、 材料学、 控制理论与控制工程

专业型硕士研究生培养点:材料工程、 控制工程、 核能与核技术工程、 生物工程

专业一级学科博士后流动站:物理学、 核科学与技术

教学建设

截至2014年12月,研究所共有在学研究生300人,其中硕士生140人、博士生160人、在站博士后10人。

2012年,研究所涂小林博士论文《HIRFL-CSR上A=2Z-1短寿命核质量测量》入选“中国科学院优秀博士论文”。

文化传统

标识

所徽由原子核式结构模型和近代物理所英文缩写IMP(Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences)组成。

标誌主体示意了重离子的结构,代表了近代物理研究所的核心研究对象。标誌中心是蓝色“IMP”字元,示意近代物理研究所在着力打造高效开放共享、高水平国际国内合作、高质量创新服务、具有鲜明特色的国家重离子科学与技术研究中心。三个红色小球代表围绕原子核旋转的电子,三个交叉的椭圆形表示其运动的轨道,体现了近代物理研究所的主要研究方向和使命:面向重离子科学国际前沿、面向国家重大战略需求、面向国民经济发展,开展跨学科、跨领域协同创新,取得一批重大原创性基础研究成果,催生一批具有变革性、能带动国家产业升级和保障国家安全的高新技术。

文化活动

根据2016年7月研究所官网显示,研究所组织开展了纪念抗战胜利70周年诗书画影作品展、青年书社读书交流活动、中秋茶话晚会、团队拓展训练等活动,组织员工参加了兰州市“永安杯”黄河之声中老年歌唱大赛、国际会议代表足球赛等竞赛。

机构领导

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

所长 | 徐瑚珊 |

党委书记、副所长 | 赵红卫 |

副所长 | 夏佳文、胡正国 |

党委副书记、纪委书记 | 袁平 |

资料来源: | |

历任领导

| 姓名 | 任职时间 |

|---|---|

杨澄中 | 1957-1984.2 |

魏宝文 | 1984.2--1994.7 |

罗亦孝 | 1994.8—1999.12 |

詹文龙 | 1999.12-2008.3 |

资料来源: | |