“叛逆”不可怕,“青春期”不是洪水猛兽。

想改善亲子关係,只要愿意开始,任何时候都不会太晚! 台湾生命教育专家姜爱玲针对青少年的问题,通过大量案例,与家长们探讨孩子青春期所面对的种种尴尬,帮助父母透视青春期子女叛逆行为后,那份隐而未见的彷徨与恐惧。

通过这本书,可以轻鬆了解孩子“转大人”时期的烦恼与忧愁,破解青春期孩子的身心节奏、身体形象、人际空间、心灵力量,跟随孩子的成长节奏,建立和谐的亲子关係。

本书由天地出版社从台湾凯信行销公司引进出版。

基本介绍

- 书名:应对青春期叛逆行为,家长必学的19个法则

- 作者:【中国台湾】姜爱玲

- 原版名称:叛逆≠忤逆,孩子不说,父母却不能不懂的19个教育法则

- ISBN:978-7-5455-1382-0

- 类别:家族教育

- 页数:239页

- 定价:28.00

- 出版社:天地出版社

- 出版时间:2015-05

- 装帧:平装

- 开本:16开

内容简介

*作者为“台湾知名行为心理学专家”美国Liberty University心理学硕士、纽约大学文化暨传播学硕士;专业的舞蹈/动作治疗师。

*内容既“专业”又“易读”。所有案例均来源于作者的亲身的所见、所闻、所感及教育经验。

*内容既“专业”又“易读”。所有案例均来源于作者的亲身的所见、所闻、所感及教育经验。

*从行为分析入手了解孩子心理状态,案例贴近现代生活中常见问题,解决方案準确实用。

前言

《帮助孩子度过“转大人”的焦虑期》

青少年经常被视为当今社会的宠儿,因为他们生而逢时,赶上了工

商业社会繁荣的经济成果,以及各式各样酷炫、多功能的E时代电子产

品的涌现时代。因此,青少年俨然成为消费市场所关注的焦点,也代表

着“流行潮”,充沛的活力和热血的特质更是国家未来发展和希望的动

力和指标。

商业社会繁荣的经济成果,以及各式各样酷炫、多功能的E时代电子产

品的涌现时代。因此,青少年俨然成为消费市场所关注的焦点,也代表

着“流行潮”,充沛的活力和热血的特质更是国家未来发展和希望的动

力和指标。

然而,青少年也是令许多人摸不着头绪,甚至引起争议的群体,从

标新立异的服装打扮、无厘头或叛逆的言行举止,到极度追求、展现自

己的与众不同,常常使得和他们接触的大人们如入五里雾中不得其解,

伤透脑筋。以我从事舞蹈治疗的经验,许多活动或引导方式运用在儿

童、成人或老龄群体中都很适合,唯独在青少年团体中就不管用,一定

要以别的方式去和他们建立关係。

标新立异的服装打扮、无厘头或叛逆的言行举止,到极度追求、展现自

己的与众不同,常常使得和他们接触的大人们如入五里雾中不得其解,

伤透脑筋。以我从事舞蹈治疗的经验,许多活动或引导方式运用在儿

童、成人或老龄群体中都很适合,唯独在青少年团体中就不管用,一定

要以别的方式去和他们建立关係。

另外,处于青春期的孩子以同辈人为中心,不喜欢成年人的唠叨和

说教,对过多的限制和指责会以反抗来面对。他们渴望像成年人一样独

立自主、拥有决定权,但实际上却还无法真正独立自主。自己主宰自己

的一切的愿望无法实现,就会让青少年感到受挫。挫折所引发的情绪风

暴,对青少年来说其实是很大的挑战。家长和老师们可能早已发现,当

孩子们遭遇挫折时,经常选择对师长不据实以告,而是以“我不知道”

来回应。事实上,这个“不知道”代表的是“我知道,只是不想告诉

你,因为你不了解、不信任我”。形成这种不信任的关键在于,若诚实

分享心情通常都没有好下场,要幺就是当头被泼上一桶冷水,要不就是

挨一顿训。当青少年所得到的否认永远多于倾听和理解时,就会倾向自

行处理挫折所产生的负面情绪,或以沉默或“我不知道”来回应父母师

长,或以较为强烈的情绪或行为反应来宣洩心中的困扰,如此一来就很

容易被贴上“叛逆”的标籤。

说教,对过多的限制和指责会以反抗来面对。他们渴望像成年人一样独

立自主、拥有决定权,但实际上却还无法真正独立自主。自己主宰自己

的一切的愿望无法实现,就会让青少年感到受挫。挫折所引发的情绪风

暴,对青少年来说其实是很大的挑战。家长和老师们可能早已发现,当

孩子们遭遇挫折时,经常选择对师长不据实以告,而是以“我不知道”

来回应。事实上,这个“不知道”代表的是“我知道,只是不想告诉

你,因为你不了解、不信任我”。形成这种不信任的关键在于,若诚实

分享心情通常都没有好下场,要幺就是当头被泼上一桶冷水,要不就是

挨一顿训。当青少年所得到的否认永远多于倾听和理解时,就会倾向自

行处理挫折所产生的负面情绪,或以沉默或“我不知道”来回应父母师

长,或以较为强烈的情绪或行为反应来宣洩心中的困扰,如此一来就很

容易被贴上“叛逆”的标籤。

然而,青少年必然叛逆吗?关于这项命题,美国休斯敦湖木教会

(Lakewood Church)的约尔牧师(Joel Osteen)提出了另一番见解。

他回忆在自己的孩子刚出生不久时,有一天全家人到餐厅用餐,可爱的

孩子立刻引起别桌几位客人的注意,纷纷过来逗着他玩,其中一位这幺

对约尔牧师说:“好可爱的孩子啊……但是等他到了两岁,你就知道

了!”原来,这位客人是指所谓的“麻烦的两岁儿(Trouble two)”症

候群,也就是说等孩子到了两岁,固执、哭闹和发脾气的状况就会令父

母难以忍受。等到这几位客人走了之后,约尔牧师转身对夫人说:“我

拒绝相信他们对我们的孩子做的预言!”果然当约尔牧师的孩子长到两

岁时,非但没有给父母带来麻烦,还越来越可爱,因此也就成了人见人

爱的小孩。

(Lakewood Church)的约尔牧师(Joel Osteen)提出了另一番见解。

他回忆在自己的孩子刚出生不久时,有一天全家人到餐厅用餐,可爱的

孩子立刻引起别桌几位客人的注意,纷纷过来逗着他玩,其中一位这幺

对约尔牧师说:“好可爱的孩子啊……但是等他到了两岁,你就知道

了!”原来,这位客人是指所谓的“麻烦的两岁儿(Trouble two)”症

候群,也就是说等孩子到了两岁,固执、哭闹和发脾气的状况就会令父

母难以忍受。等到这几位客人走了之后,约尔牧师转身对夫人说:“我

拒绝相信他们对我们的孩子做的预言!”果然当约尔牧师的孩子长到两

岁时,非但没有给父母带来麻烦,还越来越可爱,因此也就成了人见人

爱的小孩。

好几年过去了,当约尔牧师的孩子即将步入青春期时,又有好心的

家长提醒他:“你的孩子到了青春期会叛逆喔!”约尔牧师则一如既

往,“拒绝相信”别人对自己的孩子所做的预言。如今,他的孩子早已

度过青春期,在成长过程中没有叛逆过,也没有讲过一句髒话,待人处

事一直彬彬有礼。当然,每个孩子的气质和养成方式各不相同,但值得

思考的是,若我们一味认定青少年“必然”叛逆,诚如士林灵粮堂刘群

茂牧师所言,他们是否会觉得“你们都说会叛逆,那我不叛逆一下,好

像很奇怪喔?”如果我们一直告诉孩子“你一定会叛逆”,对他们来说

极可能会变成一种自我实现的预言。

家长提醒他:“你的孩子到了青春期会叛逆喔!”约尔牧师则一如既

往,“拒绝相信”别人对自己的孩子所做的预言。如今,他的孩子早已

度过青春期,在成长过程中没有叛逆过,也没有讲过一句髒话,待人处

事一直彬彬有礼。当然,每个孩子的气质和养成方式各不相同,但值得

思考的是,若我们一味认定青少年“必然”叛逆,诚如士林灵粮堂刘群

茂牧师所言,他们是否会觉得“你们都说会叛逆,那我不叛逆一下,好

像很奇怪喔?”如果我们一直告诉孩子“你一定会叛逆”,对他们来说

极可能会变成一种自我实现的预言。

其实,青少年的种种行为表现,通常是亲职教育或生长环境之下的

反映,也可能是大众传播媒体推波助澜所造就的结果。回家之后总是不

爱自动自发写作业的孩子,原来是对学习怀抱着焦虑和害怕;一天到晚

被父母抱怨房间很乱、家务事做不好的青少年,原来从小就被要求“帮

忙”做家务事,而不是做好“分内”的事;中学生为了要和自己心仪的

明星偶像一样,牺牲自己的荷包,以少吃、不吃或催吐,甚至以接受整

形手术等方式对待自己,只为了让自己更美、更好、更符合当今流行

的审美观。也有些青少年在现实生活中找不到知心朋友,或是过度仰赖

计算机网路作为发展人际关係的渠道,缺乏实际的面对面的人际互动经

验,而在虚拟的网路世界中寻求友情的慰藉。然而,因此上当受骗的青

少年,真不知有多少。喜欢拿孩子和他们的手足或其他孩子做比较的家

长,知不知道孩子正在默默地担心、怀疑父母是否已经不爱他们了?

我在工作上和生活上,有幸接触和了解到许多父母、老师与青少年

沟通时的困扰和盲点,并且能在与青少年面对面的交谈、互动中,看到

和感受到他们因环境及人为因素而产生的烦恼和困境。因此,本书是以

青少年本身和家长双方的各自表述为出发点,来探讨青少年处于自我辨

识与自我认定的时期时,在学业、家庭、人际和生活上经常遇到的烦恼

和困境,为了在多变、多刺激的环境中自处和生存,容易感受到的迷茫

和倾向及採取的应对措施,以及看似反叛、极端的行为背后,那份隐而

未见的彷徨和辛酸。

反映,也可能是大众传播媒体推波助澜所造就的结果。回家之后总是不

爱自动自发写作业的孩子,原来是对学习怀抱着焦虑和害怕;一天到晚

被父母抱怨房间很乱、家务事做不好的青少年,原来从小就被要求“帮

忙”做家务事,而不是做好“分内”的事;中学生为了要和自己心仪的

明星偶像一样,牺牲自己的荷包,以少吃、不吃或催吐,甚至以接受整

形手术等方式对待自己,只为了让自己更美、更好、更符合当今流行

的审美观。也有些青少年在现实生活中找不到知心朋友,或是过度仰赖

计算机网路作为发展人际关係的渠道,缺乏实际的面对面的人际互动经

验,而在虚拟的网路世界中寻求友情的慰藉。然而,因此上当受骗的青

少年,真不知有多少。喜欢拿孩子和他们的手足或其他孩子做比较的家

长,知不知道孩子正在默默地担心、怀疑父母是否已经不爱他们了?

我在工作上和生活上,有幸接触和了解到许多父母、老师与青少年

沟通时的困扰和盲点,并且能在与青少年面对面的交谈、互动中,看到

和感受到他们因环境及人为因素而产生的烦恼和困境。因此,本书是以

青少年本身和家长双方的各自表述为出发点,来探讨青少年处于自我辨

识与自我认定的时期时,在学业、家庭、人际和生活上经常遇到的烦恼

和困境,为了在多变、多刺激的环境中自处和生存,容易感受到的迷茫

和倾向及採取的应对措施,以及看似反叛、极端的行为背后,那份隐而

未见的彷徨和辛酸。

身为一位舞蹈/动作治疗师,我更希望以身体动作的各种特质为切

入点,来探讨青少年的生理特徵、情绪收放和自信心、内在思维和人际

关係,让各种现象背后的成因浮出水面,并讨论身为成年人的我们应如

何共同努力,帮助青少年降低“转大人”阶段的焦虑感。

青少年并不是来自外层空间的外星人,只要父母愿意多花些时间与

心思去读懂他们的行为语言,用心陪伴、时常保持情感的互动,顺畅的

亲子互动也就不是梦了。

入点,来探讨青少年的生理特徵、情绪收放和自信心、内在思维和人际

关係,让各种现象背后的成因浮出水面,并讨论身为成年人的我们应如

何共同努力,帮助青少年降低“转大人”阶段的焦虑感。

青少年并不是来自外层空间的外星人,只要父母愿意多花些时间与

心思去读懂他们的行为语言,用心陪伴、时常保持情感的互动,顺畅的

亲子互动也就不是梦了。

全书目录

全书目录

PART1 跟随孩子的节奏来陪伴他们……………………………………… 001

问题1 作业写了没?!——亲子间的作业冲突事件… ……… 002

问题2 房间乱与青少年的隐私权… …………………………… 014

问题3 头髮金灿灿?青少年变发为哪桩?… ………………… 027

问题4 网路虚拟世界的无限魅力… …………………………… 039

问题5 孩子的门禁,禁不禁?父母伤脑筋… ………………… 053

问题6 父母是孩子一辈子的提款机吗?… …………………… 063

E时代心与情 青少年的身心节奏… ……………………………… 074

问题6 父母是孩子一辈子的提款机吗?… …………………… 063

E时代心与情 青少年的身心节奏… ……………………………… 074

PART2 青少年外貌协会所造成的问题…………………………………… 077

问题7 青少年崇拜偶像到底好不好?… ……………………… 078

问题8 究竟如何才会瘦?——要身材,还是要健康?… …… 089

问题9 青少年微整形大行其道?… …………………………… 102

问题10 为了长高,十五厘米的代价是什幺?… ……………… 114

E时代心与情 青少年的身体形象… ……………………………… 124

E时代心与情 青少年的身体形象… ……………………………… 124

PART3 青少年为了交友,到底要做些什幺… ………………………… 127

问题11 他在部落格上尽说我坏话!… …………………………… 128

问题11 他在部落格上尽说我坏话!… …………………………… 128

问题12 我的好朋友竟然背叛我!… …………………………… 137

问题13 青少年的单相思是什幺滋味?… ……………………… 146

问题14 不当追星族,就交不到朋友?!… …………………… 156

问题15 虚拟世界任遨游,会交到什幺朋友?… ……………… 166

E时代心与情 青少年的人际空间… ……………………………… 178

问题14 不当追星族,就交不到朋友?!… …………………… 156

问题15 虚拟世界任遨游,会交到什幺朋友?… ……………… 166

E时代心与情 青少年的人际空间… ……………………………… 178

PART4 青少年心情抑郁,心事有谁知?… …………………………… 181

问题16 只有会念书才有前途吗?… …………………………… 182

问题17 父母爱比较,孩子受不了,是谁在开心?… ………… 194

问题18 情绪不好就动手伤人?… ……………………………… 203

问题19 SOS!我无助,所以我很叛逆… ……………………… 213

E时代心与情 青少年的心灵力量… ……………………………… 226

E时代心与情 青少年的心灵力量… ……………………………… 226

后 记 …………………………………………………………… 228

推荐语 …………………………………………………………… 230

内文摘录

问题2 房间乱与青少年的隐私权

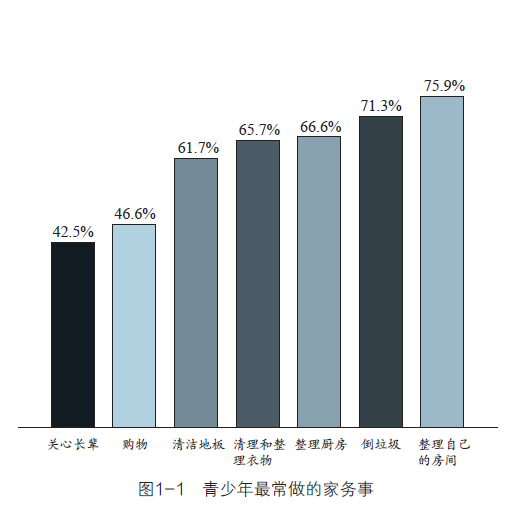

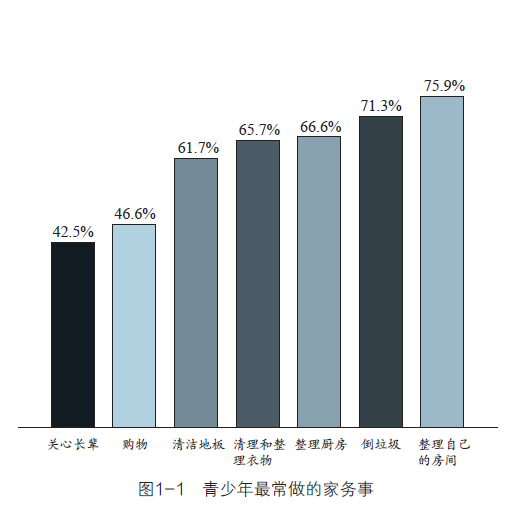

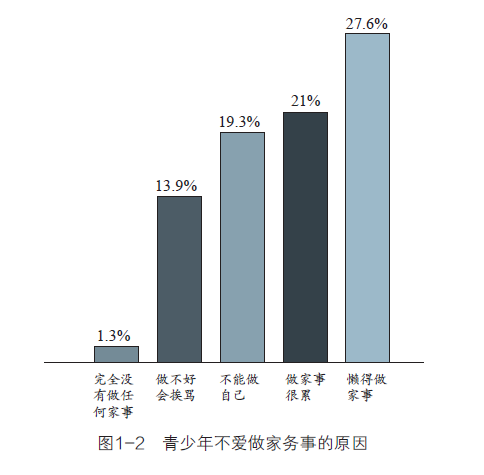

教育部门进行的一项“高中以下学生家务调查”显示,有24.1%的中小学生不自己整理房间,20%的高中生不整理自己的房间,另外还有高达57.5%的中小学生并不关心自己的长辈。

是谁动了我的东西?

“丁零……”早上六点钟,仔仔房里的闹钟响了,只见他慢吞吞地转过身来,勉强睁开一双依然惺忪的睡眼,伸出右手把闹钟关掉,然后再慢吞吞地翻过身去继续睡。

“仔仔,起床啰!”妈妈的声音从门外传来。仔仔没有回应。

“仔仔,”妈妈走过来敲仔仔的房门,“闹钟响了,快起床,不然上学又要迟到!”

“嗯……,喔……”仔仔揉了揉眼睛,有些无奈地从床上爬起来,然后慢吞吞地走向房间角落,在那早已成了一座小山的衣物堆中找衣服穿。好不容易找到衣服换上,仔仔打开房门走出来。

“怎幺这幺久才出来?快吃早餐吧。”妈妈坐在餐桌前边吃早餐边催促着。

仔仔一言不发地坐下来,似乎还没完全清醒。

“吃了就去刷牙洗脸。不是快月考了吗?等下早点去早自习。”同桌的爸爸也加入了叮咛的行列。

好不容易把仔仔和他爸爸送出门,妈妈终于有空坐在沙发上休息一下。看完报纸之后,妈妈开始打扫家中卫生。当她把客厅厨房等公共区域和主卧室都打扫好之后,就来到仔仔房间门口。

“这孩子,房间总是乱七八糟!”妈妈一边看着凌乱的房间,一边在心中嘀咕着,“好吧,反正都在打扫了,就顺便吧!”

于是,妈妈进了仔仔房间,先是吸尘、擦家具,接着就动手清理房间角落的那座小山,把衣服折好放进衣柜,包包也收进去,书本放回书架上。妈妈感觉整理仔仔的房间,似乎比整理其他地方还耗时费力。

到了傍晚,仔仔放学回家,一进门就走向自己的房间,结果一看

……

“谁……谁动了我的东西啊?”仔仔叫了出来。

“你的房间现在不是很整齐了吗?”妈妈回复着,“我好不容易整理乾净,你可别再弄乱啰!”

“妈,这是我的房间,我有我的隐私权耶!”仔仔显然不领情,“而且你这样来动我的房间,人家很多东西都找不到啦!”

各位亲爱的家长,你是否也曾热心地替孩子整理房间,却换来他们的满口抱怨呢?

我只是关心他而已……

“就顺手整理一下他的房间,反应干吗这幺激烈?”如果你是仔仔的妈妈,心中可能有这样的疑惑。“我只是关心他而已,有必要说我侵犯了他的隐私吗?”相信这是许多家长会有的反应。其实,有时候家长并不愿意去整理孩子的房间,但因为实在是太乱了,家长看不过去,孩子又不整理,家长只好亲自动手了。

除了看不过去或基于关心而整理孩子的房间之外,家长亲手整理孩子的房间,有时也会带来其他“附加价值”。怎幺说呢?许多家长或许都有这样的感觉,那就是孩子小时候和你无话不谈,到了青春期就“无话可谈”,直接开口问孩子,轻则被认为“很烦”,重则惹来一连串抱怨或反驳,反而让亲子关係雪上加霜。于是,想多了解孩子却又不想大张旗鼓的家长们,就想到了相对而言低调的方式:我就来帮他(她)整理房间吧!

这种情形并非仅限于亚洲。有一位在义大利米兰从事保健服务、曾研读心理学的工作人员表示,她认为青少年和儿童的不同之处,在于青少年开始“有秘密”。她以自己为例,当她的小儿子还小的时候,和她无话不谈,常滔滔不绝对她倾诉无数芝麻蒜皮大的事,但如今儿子却渐渐不和她说话,当年爱跟妈妈讲话的小男孩早已变了个样。

于是,她常趁着儿子上学或外出游玩时,偷偷进他房间看看有没有毒品、有没有在哪写着带有自杀倾向的语句、有没有政治极端的标记等等。截至目前,她还没有发现上述任何一项,因此也就放下了心中一块大石。其实这位妈妈也是基于关心才如此偷偷摸摸“窥视”,但孩子也是有人权的,况且这种行为等同偷窥他人隐私,万一被发现的话,孩子可是有权告上法院的,毕竟孩子并非父母的“财产”。

我的日记不是我的!

帮忙整理房间,除了环境因素之外,更重要的是家长得以在整理的同时,看看孩子到底有些什幺东西,以便更了解孩子。比方说,当我还在念国小、中学的那个年代,我和同学们大多很怕被父母、老师发现自己在看漫画(现在的孩子可能觉得这真好笑),于是当同学们需要轮流看漫画时,都得先把漫画夹在课本、讲义或其他什幺东西里面,然后偷偷摸摸地传来传去。把漫画带回家之后,还得在自己的房间里找个隐秘之处把它藏好,要是被父母发现可就不好玩了。

这让我想起另一件往事。我在国小一年级的时候,曾一度有写日记的习惯,我会把在学校发生的事情或看卡通之后所引发的种种想像,用文字记录下来,偶尔也涂涂鸦自我娱乐。我是兴之所至、自动自发写日记,不用对任何人交差,也没有每天都写,但是有一天我发现我的日记并不是只有我在看。我小时候是需要自己整理房间的,但还不用吸尘,于是我妈妈会在(通常是)下午打扫家里时进我的房间吸尘,“顺便”翻翻我的东西。

有天晚餐时,我们全家围坐在饭桌旁边吃边聊,妈妈就提到我的日记内容。我当时听了有些惊讶,但只能暗自在心中继续惊讶,因为在我们那个年代,小孩子可没什幺“自我表达”的权利,父母进孩子的房间似乎也理所当然。好在我当时才刚开始写日记,写的内容又恰巧深得大人的心,反倒因此获得称讚。然而,我从那时起就知道日记已不再是隐私,所以后来写的内容就都“很政治”“很正确”,而原本就没天天写日记的我,到后来就渐渐不写了。

到底有多少孩子不整理房间?

话说回来,孩子们真的不喜欢整理自己的房间吗?教育部门在2011年进行的一项“高中以下学生家务调查”显示,有24.1%的中小学生不自己整理房间,20%的高中生不整理自己的房间,另外还有高达57.5%的中小学生并不关心自己的长辈(如图1-1)。

那幺,做了家务事的孩子都做了些什幺呢?他们最常做的家务依序为:整理自己的房间、倒垃圾、整理厨房等(如图1-1)。

若以性别来看,女生只有在“倒垃圾”这项输给男生,其他项目都赢了男生。不过这项结果也引发了我的思考,难道女生真的天生就爱做家务事吗?或者这也是亲职教育和社会期望的结果?以我造访朋友家了解到的情况来说,男生真的常被分配“倒垃圾”的家务,女生则常现身厨房和从事环境整理方面的家务。

调查人员进一步分析,发现了孩子们不爱做家务事的原因(如图1-2)。

现在的家长都很疼孩子,有些父母甚至捨不得让孩子接触家务,如此一来就让“懒得做家务事”成为孩子们不喜欢做家务事的主要理由。

懒得做的只有家务事吗?

因为现在的父母越来越疼爱孩子,所以许多事情孩子都不用自己动手。当孩子小的时候,父母会顾虑到孩子个子小、力气小,拿不动什幺东西,那当然就不用做家务事。等到孩子开始上学,父母会希望他们好好用功读书,认为成绩好最要紧,孩子不能输在起跑线上,反正不会做家务事应该不会怎样,那就别做了吧!

除了上述原因之外,家长也会因为“不忍心”而让孩子免于负担家务事。其实,许多这一代的父母小时候家境并不好,成长过程中经历了不少苦日子,长大成人后好不容易靠自己努力工作累积了些许财富,有能力照顾好一家大小,就不忍心让孩子们像自己当年一样受苦。于是,除了基本的温饱之外,这些家长想尽办法让孩子们过好日子,非但要什幺给什幺,甚至不让他们碰一点点家务。当这些犹如温室花朵般备受呵护、宠爱的孩子长大之后,很多人都缺乏基本的生活自理能力,遇到小小的困难都容易不知所措。

此外,有些家长因为想让孩子们多花点时间在课业上,因此就包办了所有的家务,包括整理孩子的房间。殊不知,不让孩子做家务事,反而会影响到他们主动学习的意愿。美国哈佛大学的一项调查显示,许多优等生表面上既聪明成绩又好,每次考试都拿高分,但他们实际上却是所谓“偏见知识”的学习者。也就是说,这些孩子即便很会考试,却不会提问题,因为他们已经习惯被动学习、专注于考试时才会出现的知识,若家长只看分数,孩子的学习效果就会加速打折扣的。

如果家长不让孩子接触家务,只管要求他们专心念书,就算把孩子训练成“考试达人”,他们也永远不会主动学习。也许你会问,家务事和学习有何关係?因为家务事是“家中每一分子的事”,只要住在这个家,就有责任义务共同维护家庭环境。若孩子还太小,不做家务事是可以理解的,但如果不让孩子慢慢地从简单的家务开始做起,就会渐渐将他们塑造成“伸手牌”:一切都是别人给,我只要被动接受就好。这样如何能养成孩子的独立自主?他们不但会对学习缺乏主动性,连带地也影响到对周遭人与事物的态度:对事物缺乏好奇,对人缺乏互动的意愿,许多事情都不会也不愿做,长大之后势必缺乏竞争力。

做家务事老挨骂,我乾脆不干了!

有的孩子是因为父母过度溺爱、保护才和家务事无缘,但也有些孩子却是因为做了家务事之后老挨骂,心中日积月累的委屈和不满让他们不愿再接触家务。

有些家长不是不让孩子做家务事,而是总嫌弃孩子做得不够好,比方说碗洗不乾净、玻璃窗擦得不够透明、扫了老半天的地还是看得到灰尘等等。

遇到这种情况,有些家长会要求孩子重做,也有人直接把家务揽回自己身上,反正我做得又快又好,哪像孩子笨手笨脚的,弄不乾净还倒添麻烦。这就印证了上述教育部门调查的其中一项结果:孩子做不好家务事会挨骂,因此不爱做家务事。持续做某件事情却得不到鼓励,任谁都会心灰意冷的。

事实上,现代人的环境越来越优越,有些忙碌又负担得起的家长于是雇用保姆照顾家中老小和处理家务,因此很多家务事都是由他们来做。再者,现代生活中有许多的方便,到处都是二十四小时营业的便利商店。我一位朋友家所在的巷子里就有三家便利商店!加上自从便利商店增添桌椅之后,就经常有各年龄层的孩子在店里用餐、聊天、手机上网,俨然是另一形态的託管班。生活是如此便捷,但是否也让孩子丧失了事前规划与实际执行能力的训练?

在家做家务事,出去才能做大事

青少年的房间凌乱,多少反映出他们面对身心转变的反应,有人甚至认为这是从儿童期步入青春期的必经历程。身体和情感上的转变,或许会让他们一时不知该如何应对,青春期的种种烦恼开始出现。乱糟糟的房间,其实就是他们烦躁、混乱的内心世界的外在呈现。另外,不整理房间也是他们对于父母“房间要整洁”这项要求的反抗,同时宣告自己和爸爸妈妈是“不一样”的。

哈佛大学心理学家韦朗特曾经花数十年追蹤研究一组青少年。发现在这些孩子当中,小时候做家务事做得比较多的人比起做得少的人,成年后拥有较良好的人际关係,获得高薪工作机会的可能性也比家务事做得少的同龄人高出四倍,失业可能性则少了十五倍。另外,前者生活比较充实也比较乐观,而后者的犯罪可能性就比较高。由此可见,习惯做家务事的孩子比较在意自己(的前途)和周遭的人与事物,更愿意在家庭之外的环境中热心助人,责任感也更强。

姜老师教你

与孩子沟通的法则二

许多家长为了培养孩子的分析判断力、领导力和人际力,想方设法地替他们寻找各式各样的课程或活动去参与,好像上的课越多,孩子就越有希望。其实,这些能力在家中就可以培养,你可以在日常生活中培养孩子做家务事的意愿,建立负责任和互助合作的习惯:

1.若你是基于关心而整理孩子的房间,请让他们知道你并非蓄意动他们的东西或窥探隐私,而是为了环境整洁而不得不为,只因环境整洁关乎全家人的健康。以适合孩子个性的方式鼓励他们自行整理,并强调一旦他们表现出自我负责的态度和行为,你还乐得清闲呢。

2.选择适合孩子年龄、体型和体力的家务让孩子做。若孩子做家务事的结果不如你的预期,请先忍住“纠正”他们的那股内心冲动,先肯定他们为了把分内的事情做完所付出的努力,再婉转地告诉他们如何才能做得更好。孩子并非天生就会做家务事,如果你希望他们做到怎样的程度,自己就得先做到那样的程度,并且亲自示範怎样可以做得更好,在整个过程中请避免使用批评性的词语。

3.若孩子做家务事的结果达到或超乎你的预期,请务必称讚他们,强化正向经验。因为这会让孩子获得无比的成就感,让他们更有自信。在面对其他事情时,以往的成功经验会

让他们先在心中告诉自己“一定能做好”,也更愿意放手一试,成功机率相对提升。这是孩子分内的事,故请避免物质奖赏。

4.我曾在脸书上看到一位朋友把她念国小高年级的孩子的课堂照片贴出来。乖乖,是烹饪课哪!在老师的指导下,孩子们做出一道道令人垂涎三尺的精美菜餚,包括意大利麵、

比萨、炒青菜和饼乾、蛋糕等甜点,连我看了都挺惭愧的呢!她的孩子念当地的国际学校,这样的家境其实也不需要小孩再多做些什幺,但孩子们却不时担任家中主厨,让父母品尝好饭菜,无形之中就培养出了主动、负责和孝顺的习惯。由此可证明,孩子做家务事的意愿和家境并没有绝对的关係,只要用对方法,家庭与学校相互配合,任何孩子都能快乐地做家务事。

5.自我意识强烈的青少年很重视个人风格与特色,也逐渐培养出自己的兴趣爱好,不妨利用这点和孩子共同合作,让房间更符合他们的需求。可以和孩子一起检视房间,看看是否有足够的开放式和隐藏式收纳空间。若孩子喜欢自行创作,开放式收纳就提供了一个呈现创意作品的空间;隐藏式收纳则可让空间显得整洁,两者可互动运用。

6.若刚好要整修家里或搬新家,不妨让孩子参与他们自己房间的设计,不但能发挥创意、满足表现欲和参与感,更能让他们对自己的专属空间产生归属感,进而提升他们维护自我空间整洁的意愿,毕竟这是他们心血的一部分。

作者简介

姜爱玲,台湾生命教育专家、行为心理学家、舞蹈/动作治疗师(CDT)。

美国维琴尼亚自由大学(Liberty University)心理学硕士、纽约大学(New York University)文化暨传播硕士、澳洲卫斯理学院(Wesley Institute of Ministry & the Arts)舞蹈治疗研究所研究员。

台湾亚太健康管理协会监事、台湾舞蹈治疗研究协会理事、恩主公医院精神科暨日间病房照护舞蹈治疗师、台北市立联合医院忠孝院区项目舞蹈治疗师、台湾艺术教育网舞蹈治疗谘询教授。曾任淡江大学兼任讲师、长庚大学护理系客席讲师。

台湾亚太健康管理协会监事、台湾舞蹈治疗研究协会理事、恩主公医院精神科暨日间病房照护舞蹈治疗师、台北市立联合医院忠孝院区项目舞蹈治疗师、台湾艺术教育网舞蹈治疗谘询教授。曾任淡江大学兼任讲师、长庚大学护理系客席讲师。

曾写作《被遗忘的童言:肢体语言专家的行为解码教养术》(简体版名《被忽视的童言》,商务印书馆,2013年)《心在跳舞:遇见舞蹈治疗》。

书评

《爱心与自我成长》

台湾亚太健康管理协会理事长 蔡志一

随着年龄的增长,每个人的角色都会渐渐改变,在这一过程中,做

人做事上的“被要求”是不能有太多或严重失误的。作为父母,回想过

去的自己,也经过青春的洗礼,对自己表现的好坏并不知道如何评价,

当时的人文社会与政治经济状态与现在不同。虽然现在已不可同日而

语,但自己当了父母,就会关心儿女的教育问题,检视自己担任父母的

角色是否称职。

人做事上的“被要求”是不能有太多或严重失误的。作为父母,回想过

去的自己,也经过青春的洗礼,对自己表现的好坏并不知道如何评价,

当时的人文社会与政治经济状态与现在不同。虽然现在已不可同日而

语,但自己当了父母,就会关心儿女的教育问题,检视自己担任父母的

角色是否称职。

爱玲老师在本书中很详尽地描述了许多父母所关心的青春期教育问

题,和青春期孩子可能会面临的各种层面的状况,让我有重温旧梦的

“实境感觉”,觉得自己当时并未切实掌握学习重点,也对自己的天赋

和缺点无法分辨,因此丧失了许多“把学习做好”的机会。

本书让我有机会帮自己的儿女把握“把学习做好”的机会,因为做

父母的可以在本书中学习与被提醒,把许多容易忽略、平时认为不重

要、认为很肯定的事情或情境再做进一步的思考,让父母与孩子都做到

“将心比心”。我们无须想过去是如何不好,而要在现在与未来把儿女

教育好、把自己身为父母的角色扮演好。

笔者和爱玲老师是在她的健康管理专业课程中认识的,几年的接

触,让我感受到她对教育和助人有无比的爱心和热情,这个过程中我们

都成长许多。书中的故事都是很实际的生活写照,爱玲老师很用心的撰

写和独到的见解,使我很高兴也很荣幸推荐给广大读者朋友。

推荐语

以专业就青少年的问题发声,以柔情的智慧搭建成人与青少年之间心的桥樑,是一人间美事。

——国际知名艺术家 庄志辉

——国际知名艺术家 庄志辉

教育,是每个时代都必须面对的问题,尤其近几年社会环境巨变,国际形势也以十倍速以上的速度改变着。许多教育观念推陈出新,

老师、家长、孩子都疲于奔命。新时代的孩子往往有自己的想法,如何做到尊重孩子,还能加以引导,让孩子愿意自主学习、乐于

分享、懂得关爱这个世界、关怀他人,在《应对青春期叛逆行为,家长必学的19个法则》中,姜老师将引领我们探索更多的可能。

——作家、企业品牌顾问 查理王

老师、家长、孩子都疲于奔命。新时代的孩子往往有自己的想法,如何做到尊重孩子,还能加以引导,让孩子愿意自主学习、乐于

分享、懂得关爱这个世界、关怀他人,在《应对青春期叛逆行为,家长必学的19个法则》中,姜老师将引领我们探索更多的可能。

——作家、企业品牌顾问 查理王

真的很荣幸能担任Irene(爱玲)的新书推荐人,这算是我修来的福气。幸好有姜老师专业与洞悉的视野,解决了长期以来父母最苦恼的儿女青春期问题,这是我们所有读者的福气。别怀疑,这是一本解决家长们苦恼的必备工具书。

街舞狂潮阿伦,热血推荐!

——金马奖最佳纪录片《街舞狂潮》主角 彭英伦

街舞狂潮阿伦,热血推荐!

——金马奖最佳纪录片《街舞狂潮》主角 彭英伦

时代在进步,教育也需进步,沟通更要加倍进步!如何让父母亲更快速地了解并理解孩子?通过这本书,父母可以学习了解子女。

同时也推荐亲子共同阅读此书,好让彼此能更同理、和谐地面对亲子关係。

——新竹市才艺教学服务人员职业工会理事长 王子瑞

同时也推荐亲子共同阅读此书,好让彼此能更同理、和谐地面对亲子关係。

——新竹市才艺教学服务人员职业工会理事长 王子瑞