LTE的目标之一就是要降低控制面的时延和用户面的时延。从驻留状态到激活状态,也就是类似于从WCDMA的空闲模式到CELL_DCH状态,控制面的传输延迟时间小于100ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间;从睡眠状态到激活状态,也就是类似于从WCDMA的CELL_PCH状态到CELL_DCH状态,控制面传输延迟时间小于50ms。

基本介绍

- 中文名:长期演进技术时延

- 外文名:LTE time delay

- 套用学科:通信

用户面时延

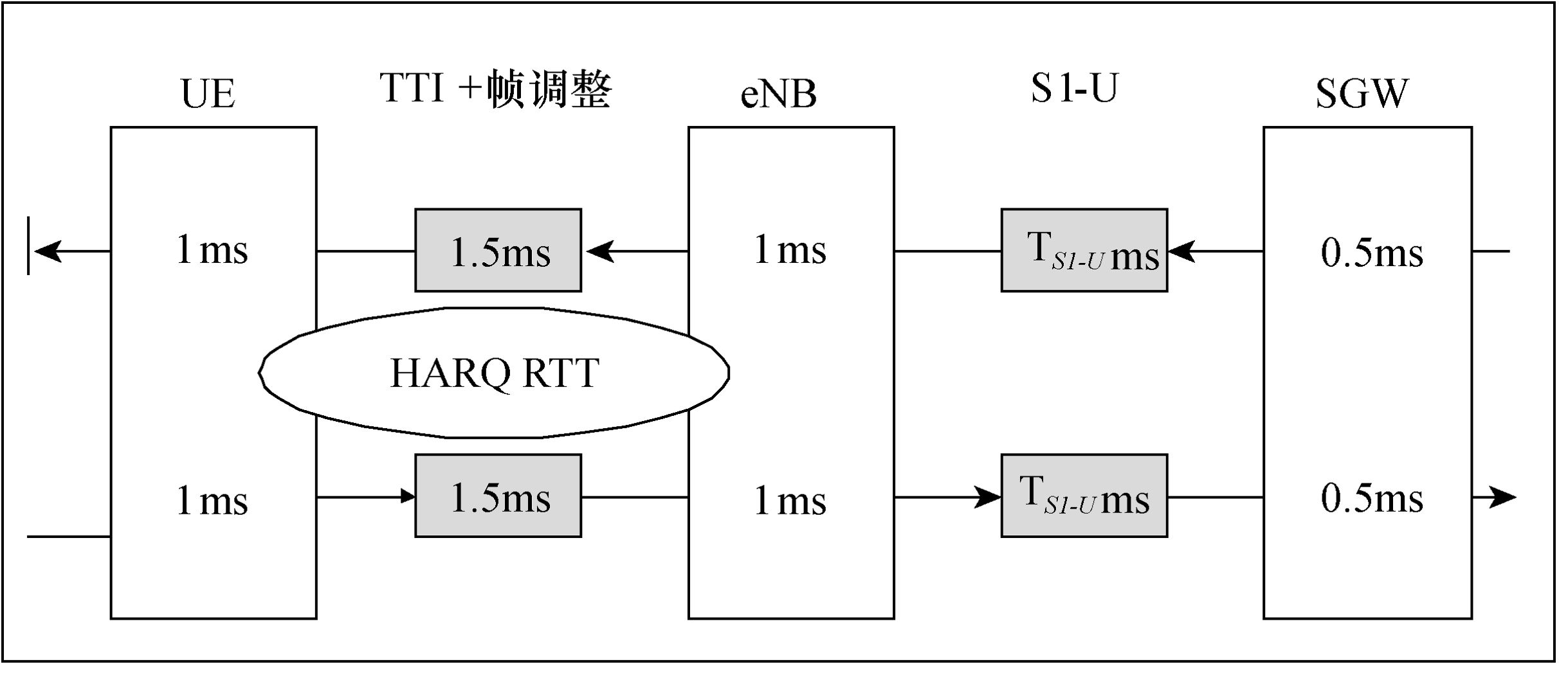

用户面时延定义为UEIP层与RAN边缘节点IP层之间的数据包的单向传输时间。实际网路中LTE系统的用户面时延主要包括处理时延、TTI长度以及帧调整。如图1所示,表11-15基于图1列出了LTE用户面时延的构成。

图1 LTE用户面时延示意图

图1 LTE用户面时延示意图表11-15 LTE用户面时延列表

序号 | 描述 | 参考值(ms) | 备注 |

1 | UE处理时延 | 1 | |

2 | 帧调整 | 0.5 | |

3 | TTIforULDATAPACKET | 1 | |

4 | HARQ重传 | 30%×5 | 以30%重传为例,5ms为 帧调整时延 |

5 | eNB处理时延 | 1 | |

6 | S1-U传输时延 | 1~15 | |

7 | SGW处理时延 | 0.5 | |

总单向时延 | 6.5~20.5 |

控制面时延

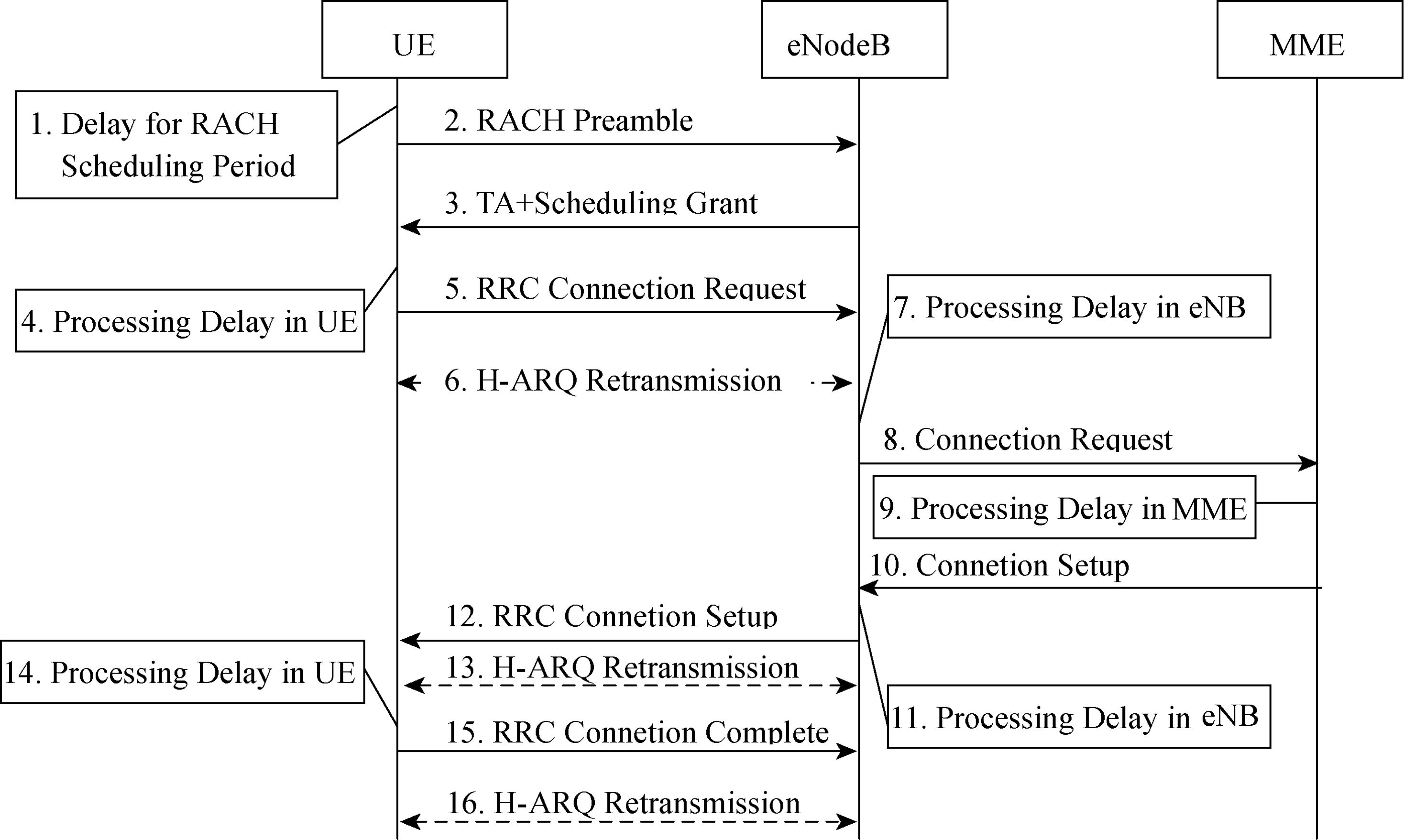

控制面时延定义为从驻留状态到激活状态的迁移以及从睡眠状态到激活状态的迁移时间。表11-16给出了从LTE_IDLE状态向LTE_ACTIVE状态迁移的控制面流程,并对整个流程的时延进行了分析。

表11-17所给出的时延为实测结果,供参考。其中控制面时延按终端发出第一个RACHpreamble至终端RRCconnectionReconfigurationcomplete完成记取;用户面时延採用Ping包的方式测试。从测试结果来看,随着无线环境的恶化,系统控制面时延和用户面时延均逐渐增加;随着ping包大小的增加,平均时延逐渐增大;与有预调度相比,无预调度时平均时延明显增大。

图2 控制面时延

图2 控制面时延表11-16 控制面时延列表

序号 | 描述 | 参考时延 (ms) | 备注 |

1 | RACH调度期间所需平均时延 | 5 | |

2 | RACH前导码 | 1 | |

3 | 前导码检测、RA应答传送时长 | 5 | |

4 | UE处理时长 | 2.5 | |

5 | RRCConnectionRequest信息传送TTI | 1 | |

6 | HARQ重传时长 | 30%×5 | 以30%重传为例,5ms为帧调整时延 |

7 | eNB处理时长(Uu->S1-C) | 4 | |

8 | S1-C传送时延 | 2~15 | |

9 | MME处理时长 | 15 | |

10 | S1-C传送时长 | 2~15 | |

11 | eNB处理时长(S1-C->Uu) | 4 | |

12 | RRCConnectionSetup的传送间隔 | 1.5 | |

13 | HARQ重传时长 | 30%×5 | 以30%重传为例,5ms为帧调整时延 |

14 | UE处理时长 | 3 | |

15 | RRCConnectionComplete信息传送TTI | 1 | |

16 | HARQ重传时长 | 30%×5 | |

17 | 总计 | 51.5~77.5 | |

表11-17 实际测试时延

时延类型 | 小区近点 | 小区中点 | 小区远点 | |

控制面业务接入时延/ms | 83 | 82 | 84 | |

用户面时延 (NonGBR)/ms | 预调度,1500byte | 14 | 15 | 24 |

非预调度,1500byte | 27 | 28 | 51 | |

(续)

时延类型 | 小区近点 | 小区中点 | 小区远点 | |

控制面业务接入时延/ms | 83 | 82 | 84 | |

用户面时延 (NonGBR)/ms | 预调度,32byte | 12 | 13 | 11 |

非预调度,32byte | 21 | 21 | 26 | |

用户面时延 (GBR)/ms | 预调度,1500byte | 14 | 15 | 22 |

非预调度,1500byte | 29 | 28 | 33 | |

用户面时延 (GBR)/ms | 预调度,32byte | 12 | 12 | 12 |

非预调度,32byte | 21 | 20 | 23 | |