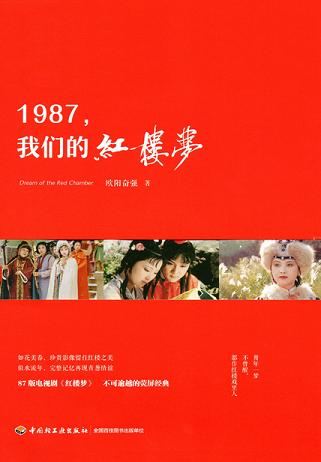

1987,我们的红楼梦读后感600字(3)篇

书中记叙的点点滴滴琐事让人感动,让人留恋,让人羡慕!作为红楼梦小说的爱好者,当然对87版红楼梦的台前幕后有着浓厚的兴趣!曾不止一次的打开网站,搜遍所有关于87版红楼梦的只言片语,为的就是享受这其中的美妙!感谢这本书又一次让我全面的一堵电视剧背后的风采!

红楼梦小说代表着中国古典小说的最高峰,一直以来为世人所推崇!而87版电视剧以及全体主创人员为此付出的一切让红楼梦在中国历史上更加炫彩夺目!

我庆幸红楼梦拍摄在80年代,那是一个红学家大师云集的时代,那是一个人们能为艺术献身的时代,那是一个淡泊名利,踏实做事的时代!正因为这样,才给我们留下了这一部经典。经典的角色扮演,经典的红楼乐曲,经典的创作过程!

为了一部电视剧,所有演员不论主角还是配角,要在剧组培训生活四年之久。其中有导演和有经验演员的手把手教导,有红学大师的亲自授课。没有潜规则,没有经纪人,没有五星级大酒店,所有人住在一起!没有高价的片酬。没有主演的优越感!所有人都是为了心中的梦。更甚者,为了真正做到曲通人意,即使连作曲家和演唱者也跟随剧组生活四年来寻求创作之灵感!这四年的点点滴滴怎不让人感动,这其中的兢兢业业,一丝不苟怎能不创造经典。

这本书几乎介绍了所有的红楼主创人员从入戏到出戏的生活轨迹!没有八卦,没有噱头!有的只是真挚的感情和深深的怀念与崇敬!从中可以发现,几乎所有演员都按照自己的性格而选定角色,他们不是在表演,而是在展现另一个自己,他们的命运和性格和剧中人物是如此之相似,为什么会如此呢?我想一方面是因为导演在选演员的时候,主要以所刻画人物性格作为标准,这样一来,演员所饰演角色自然与现实个人性格联系起来。比如说陈晓旭的敏感与才气对应黛玉的,邓捷重庆人身上的泼辣和大气对应凤姐的管家才干。东方闻英身上的独立和领导才能正印证了抄检大观园时探春的表现!另一方面是他们在剧组四年的成长影响了他们自身性格的形成!从进组培训到演出结束,四五年之久。大部分演员都正处于豆蔻年华,正是塑造自我的关键时刻。在这种情形下,相信会对他们日后的生活成长有很大的影响吧!

卅年一梦不曾醒,都作红楼戏里人。

冥冥中似有安排,不少剧中人的后半生,活成了书中人的样子。黛玉往生,尘世了无痕;妙玉信佛;宝钗异国,音讯无几…百花各自飘零,徒留一个“宝玉”。

欧阳,如失了灵性留在尘世的宝玉,三十年后,念念不忘当年在大观园的日子,追究当年姐妹们的下落。他是一个观察者,一个记录者,感激有他,有这部《1987,我们的红楼梦》,给了观众一个回味和想象的可能。世事流转,似水流年,那一年的红楼,依旧照亮你我。

高中时候翻阅红楼不下五次,87版电视也随之观看二三回,四大名著当属此为心头好。如今大学毕业,读红楼背后的故事更有别一番感受…或许也承载一些记忆吧,读来甚为动容。

1987,我们的红楼梦读后感600字 第(3)篇感动是无时无刻都在的。黛玉香消玉殒的片断总会叫我默默落下泪来,那幽怨的黑眼睛,仿佛我也感到撕心裂肺地疼,电视画面更是叫人难过。直到现在都没看过黛玉去世之后的剧集,没胆子。最近看了微博上小戏骨的视频,刘姥姥与巧姐重逢的镜头也特别揪心,这些后来居上的零零后,简直是让我感到恐怖,不知道自己会怎样被他们拍死在沙滩上呢。当看到王导那样用人不疑、疑人不用时,不禁跪地佩服,我知道伯乐都是眼光犀利的,但像王导如此不常有的伯乐,真有一种空前绝后之感。得多厉害的阅历和眼光,才能做到看人一看一个准,如今的很多事,不都是因为不会看人而痛苦?而且,他又得是多用心,有多大的人格魅力,能够让全剧组那么多人信任信赖他。剧组全体人员的敬业和付出,这一切都不必再啰嗦,全书贯穿得如此直白,我唯有深深地、真诚地感谢并感到庆幸!他们又都是那样清心寡欲,执著追求,而我如今在这样一个物欲横流的时代,好高骛远,总在迷失自己。作为一个社会性的个体,我害怕很多传统的绑缚,比如对女性传统角色的定位,又放不下世俗的很多标准,比如我要做个小有成就的人,还有些我自己也不知道是什么,曾经很想努力地证明自己一点,但还是畏缩地当了逃兵,至今仍没有找到出路。多希望自己可以再干脆粗暴些,更大胆地去追求。